Participación

política y derecho

El

territorio wijice esta reconocido como un gran espacio geográfico -el

Futawijimapu- el cual esta dividido en tres espacios con su propia

autonomía política y actualmente representado por tres Consejos de

Caciques: el Consejo de Lonkos del Pikunwijimapu, la Junta de Caciques de la

Futawijimapu y el Consejo General de Caciques de Chilwe.

El

estudio no revisa en particular el estado actual de estas organizaciones, salvo

el proceso último del la reconstrucción del Consejo de Lonkos del

Pikunwijimapu, sobre el cual se hizo un trabajo particular que incorpora este

estudio. Enfatiza sobre las organizaciones, actores y roles reconocidos por la

población para la conducción y relación política al

interior de las comunidades como con el estado y la sociedad nacional.

1.

Antecedentes relativos a la participación política recogidos por

la encuesta

En

el dominio sociopolítico interesó conocer el pensamiento de los

entrevistados en torno a la situación actual de la organización

mapuche y la manera en que las relaciones con el Estado y otros organismos no

mapuche están siendo orientadas. Se indagó sobre las condiciones

actuales de la organización tradicional al interior de las comunidades,

distinguiendo a los agentes culturales con mayor y menor permanencia. Del mismo

modo buscó las causas atribuidas por la población ante la evidente

desintegración de la estructura política propia, recogiendo la

evaluación de cada entrevistado respecto de las estrategias actualmente

utilizadas en las escenas de conflicto o tensión.

1.1.

Participación en organizaciones

El

90% de los entrevistados participa en organizaciones de diverso tipo. Entre las

más mencionadas se encuentran las comunidades y asociaciones

indígenas, y sólo en dos casos fue mencionada la

participación en partidos políticos (Democracia Cristiana y

Partido Comunista).

Ha

sido posible observar que el fenómeno de la participación

política está directamente relacionado con la zona en la cual se

habita, distinguiéndose zonas en que la participación es de mayor

densidad que en otras. La población de la zona de Panguipulli, por

ejemplo, además de referir al Consejo de Logko, menciona diversas

asociaciones y la Coordinación de Comunidades en Conflicto. Con ello, se

demuestra que este ámbito posee directa relación con la

situación problemática que afecta a las comunidades, habiendo

mayor cantidad de organizaciones en aquellas zonas en que tales problemas hayan

desatado enfrentamientos o conflictos manifiestos.

Independiente

de la participación individual los entrevistados además

reconocieron la existencia de diversas organizaciones en su entorno

geográfico y sociopolítico. Entre las mencionadas se distinguen

las de tipo tradicional, funcional y territorial. Entre las organizaciones

tradicionales fueron mencionados algunos

lof,

entre las funcionales las comunidades indígenas y organizaciones de

cobertura comunal, y como organizaciones territoriales señalaron aquellas

constituidas sobre la base de intereses más amplios tales como el Consejo

de Logko y la Junta de Caciques.

La

siguiente tabla, señala las principales organizaciones representadas en

la entrevista según zona:

Tabla.

Organizaciones representadas según zona

|

Zona |

Organizaciones

|

| Panguipulli

|

Coordinación

de Comunidades en Conflicto – Consejo de Logko |

| Loncoche

|

Asociación

Mapuche “Kompu mapuche Newen tu ayüm” |

| Fresia

|

Asociación

Indígena Peñasmó |

| Lanco

|

Comunidad

Indígena |

| San

José de la Mariquina |

Consejo

de Logko – Comunidad Indígena – Asociación

de Pescadores |

| Futrono

|

Consejo

de Logko – Comunidad Indígena |

| La

Unión |

Comunidad

Indígena |

| San

Juan de la Costa |

Junta

de Cacique – Consejo de Comunidades – Asociación

Mapu Lawal |

| San

Pablo |

Comunidad

Indígena - Junta de Cacique – Consejo de Comunidades |

| Río

Negro |

Comunidad

Indígena |

Como

vemos el Consejo de Logkos y la Junta de Caciques son los mas reconocidos en las

zonas de mayor concentración de población mapuche. Por otro lado,

también es posible reconocer el radio de acción de algunas de las

organizaciones más reconocidas, como el Consejo de Logko o la Junta de

Cacique. Aparentemente, los miembros de la primera entidad procederían

principalmente de las comunas del centro-este de la X Región en tanto que

los miembros de la Junta de Cacique procederían del sector sur –

este de la misma.

La tabla siguiente

entrega cifras sobre comunidades inscritas por comunas y reconocidas en los

registros de la Conadi. Panguipulli y San Juan de la Costa son las comunas con

mayor presencia de organizaciones y que coinciden también con territorios

con un alto nivel de intervención desde el estado y tienen procesos de

organización importantes.

Tabla.

Comunidades según registro CONADI para el territorio por comunas y

Provincias.

|

Distribución

de Comunidades |

|

Total |

% |

%

T. |

|

Total |

% |

%

T. |

Osorno

|

11 |

8% |

|

| Valdivia

|

5 |

2% |

|

Puerto

Octay |

0 |

0% |

|

| Corral

|

2 |

1% |

|

Purranque

|

12 |

9% |

|

| Futrono

|

7 |

3% |

|

Puyehue

|

5 |

4% |

|

| La

Unión |

18 |

8% |

|

Río

Negro |

16 |

11% |

|

| Lago

Ranco |

25 |

11% |

|

San

J. de la Costa |

71 |

51% |

|

| Lanco

|

20 |

9% |

|

San

Pablo |

25 |

18% |

|

| Los

Lagos |

1 |

0% |

|

Totales

Provincia |

140 |

100% |

37,8% |

| Mafil

|

4 |

2% |

|

Puerto

Montt |

3 |

37% |

|

| Mariquina

|

33 |

15% |

|

Calbuco

|

0 |

0% |

|

| Paillaco

|

0 |

0% |

|

Fresia

|

3 |

37% |

|

| Panguipulli

|

93 |

42% |

|

Frutillar

|

0 |

0% |

|

| Río

Bueno |

14 |

6% |

|

Los

Muermos |

0 |

0% |

|

|

|

|

|

Llanquihue

|

1 |

13% |

|

| Totales

Provincia |

222 |

100% |

60%

|

Maullin

|

1 |

13% |

|

|

|

|

|

Puerto

Varas |

0 |

0% |

|

|

|

|

|

Totales

|

8 |

100% |

2,20% |

1.2.

Agentes, roles y ámbitos de competencia para formular demandas y

propuestas

Ante

un listado de trece agentes que ya sea en el pasado o en el presente

habrían asumido responsabilidades en el manejo social y político

del destino de las comunidades, los entrevistados señalaron las tareas y

los ámbitos en los cuales cada uno de ellos tendría más

competencia.

En

el análisis de su desarrollo, es posible observar que este constituye un

ámbito de importantes confusiones. El ítem de la entrevista fue a

su vez de mucha complejidad para ser aplicado con fluidez, lo cual puede haber

afectado la congruencia entre las respuestas entregadas respecto a los

ámbitos de acción y las responsabilidades para formular demandas y

propuestas políticas. No obstante esta acotación

metodológica, se observa ambigüedad respecto a la

diferenciación entre figuras y roles propios de la organización

tradicional y la funcional. Esto último se nota agudizado para la figura

del dirigente mapuche, quien es entendido indistintamente desde ambas

perspectivas, en ocasiones delimitando su rol a ámbitos de gestión

y administración y en otras situándolo de la manera exclusiva en

el ámbito ceremonial. Esto permite visualizar la necesidad de generar un

trabajo reflexivo en el tema organizativo en tanto este sigue siendo la base

para la continuidad del trabajo desde las comunidades mapuche

wijice.

Esto fue sustentando por los propios entrevistados ante la pregunta por las

debilidades del sistema político tradicional; tanto la falta de

participación como la desunión de los comuneros habría sido

una de las principales causas para que esta debilidad se extendiera a

través del tiempo en el territorio.

En

el plano del desarrollo histórico de cada ámbito se destaca el rol

que en un pasado no muy lejano habrían jugado las ONG’s, tanto en

el campo productivo como en el campo del derecho. Asimismo, pastores y curas

seguirían teniendo responsabilidades en el

desarrollo

mapuche, por cuanto se le asignan roles en

la formulación de demandas y propuestas principalmente en los temas de

educación, salud y ceremonial, esto último, particularmente por

parte de aquellos entrevistados que desconocen los límites de cada

religión y unifican a estas.

1.3.

Creencias y prácticas

La

tabla que sigue, describe la manera en que los entrevistados están

entendiendo la acción sociopolítica de la situación

mapuche, al señalar qué agentes debiesen encabezar los temas y

conducir las demandas, y los ámbitos de su debida gestión.

Tabla.

Ámbitos de trabajo y de responsabilidad política de cada

agente.

| Agente

|

Ámbitos

de trabajo |

Ámbitos

de responsabilidad política actual |

| Logko

|

|

|

| Fütakeche

|

|

|

| Genpin

|

|

|

| Machi

|

|

|

| Lawentufe

|

|

|

| Kimce

|

|

|

| Werken

|

|

|

| Dirigentes

mapuche |

|

|

| Profesionales

mapuche |

|

|

| Agentes

estatales |

|

|

| Pastores

|

|

|

| Curas

|

Desarrollo

productivo

Ceremonial

Organizaciones sociales wigka |

Desarrollo

productivo

Salud

Rearticulación territorial

Organizaciones sociales wigka |

| ONG’s/

consultoras |

Desarrollo

productivo

Organizaciones sociales wigka |

Desarrollo

productivo

Derecho

Rearticulación territorial

Organizaciones sociales wigka |

Las

diferencias claras se encuentran en la definición de roles de los agentes

mapuche y los no mapuche. La excepción se presenta en el ámbito

ceremonial, que fue recurrentemente extendido a pastores y curas, imbricando las

competencias religiosas sin manifestar distinciones ni exclusiones.

Una

segunda generalidad sería la percepción de que todos los agentes

mapuche y no mapuche tendrían responsabilidad en el ámbito de la

rearticulación territorial. La única excepción a esta

constante serían los pastores, con quienes se presiente una

relación de mucha complejidad al momento de situarlos en la

situación sociopolítica mapuche. Esto puede deberse a que muchos

entrevistados responsabilizan directamente a las iglesias de ser los causantes

de pérdidas culturales de diverso tipo, no exclusivamente religiosas.

El

logko,

aparece con un rol medianamente delimitado a los ámbitos ceremoniales y

educativos. Al igual que sucede con todos los agentes restantes, se espera que

cumpla más roles que los que estaría ejerciendo. La

construcción de su perfil básico sólo pudo darse tras

descartar las consideraciones que lo resaltaban únicamente en su

condición de “dirigente”. La distinción reflexiva por

parte de los propios actores entre estas dos categorías es una tarea

pendiente, de suma importancia en términos étnicos y

políticos.

El

agente mapuche con más responsabilidades asignadas resulta ser el

fütakeche,

que como se puede observar más adelante, constituye un agente con baja

presencia en el territorio consultado.

El/la

machi

tendría un dominio especializado de

mayor delimitación. Los ámbitos de salud y ceremonial

serían prioritarios en su acción, agregándose el derecho y

la rearticulación territorial entre sus responsabilidades esperadas.

Probablemente dadas las condiciones políticas actuales, en que se

requiere de su presencia orientadora para tomar decisiones acertadas.

Del mismo modo, los

dirigentes

mapuche son reconocidos como agentes de

cobertura muy amplia tanto en un sentido político como temático.

Esto se debe a que varios entrevistados reconocieron en ellos a las

únicas figuras hoy presentes en el panorama político mapuche.

Tendrían competencia en todos los ámbitos de acción y

constituirían la figura actual de mayor relevancia al interior de algunas

comunidades. La homologación de su denominación con la del

lonko

aparece igualmente como otro indicador de

transición de roles y estructuras políticas hacia un nuevo esquema

exclusivamente funcional.

Respecto

a los profesionales

mapuche la situación presenta mayor

claridad en tanto son principalmente ubicados en tareas relativas al desarrollo

productivo, el fortalecimiento organizacional, educación y salud.

Además de ello, reciben un rol de tipo étnico, asignado por

aquellos entrevistados que ven en ellos un referente cultural con

responsabilidades para con el pueblo mapuche

wijice.

En algunos casos comentan el deber que estos profesionales tendrían de

acercarse mayormente a la gente, estableciéndose de este modo una demanda

para aunar fuerzas, considerando que los profesionales mapuche son vistos como

un insumo fundamental para el desarrollo del pueblo y la cultura. En coherencia

con ello, algunos entrevistados expresaron quejas respecto a la distancia que

profesionales mapuche presentan respecto de las organizaciones y sus propios

lugares de origen: “ya son jutres... ya no se acuerdan de su

pueblo”. A partir de esta situación surge la inquietud por dar

seguimiento y procesar las posibilidades de concertación que

existirían entre este tipo de reconocidos agentes culturales. En tanto

los entrevistados les asignen un valor crucial en el desarrollo

wijice,

ha de gestarse una propuesta para promover su posicionamiento respecto de esta

demanda de apoyo a la gestión de las organizaciones.

Los

agentes

estatales por su parte son totalmente

identificados como reproductores pasivos de los esquemas políticos

pre–dictaminados, y en la mayoría de los casos sin poder alguno

para tomar decisiones en la resolución de las acciones. Son

caracterizados como aquellos que “traen las ideas”, y en algunos

casos, impondrían lo que hay que hacer. En este sentido, las respuestas

versaron en coherencia con la sensación y experiencia de no ser

consultados ante la ejecución de proyectos. Sólo la

información es el nexo de comunicación que les une, y la posterior

coordinación una vez superada la fase informativa: la comunidad recibe

las ideas, las conoce y luego es incorporada en su puesta en práctica.

Desde el punto de vista analítico esta situación se aleja de lo

que sociopolíticamente es entendido como participación social, en

donde la comunidad propone, ejecuta y evalúa, a riesgo de equivocarse y

de fracasar parcial o plenamente. La autoasignación de responsabilidades

deja de ser un derecho y se transforma en una demanda; en consecuencia, la

pasividad se expande, los objetivos de difunden y la situación se

presenta profundamente confusa y aparentemente incompresible. Las nuevas

propuestas de interacción sociopolítica que abordan la variable de

la heterogeneidad de conocimientos involucrados en la toma de decisiones

reconocen esta multiplicidad de facetas que explícita e

implícitamente participan del proceso. Una propuesta asentada en las

desequilibradas condiciones actuales tendría que ser capaz de reconocer

quiebres internos y externos, particularidades locales, además de riesgos

e incertidumbres propias de un proceso desconocido: aquel que se aspira vivir.

1.4.

Agentes culturales

La

tabla que sigue describe la situación de los agentes culturales

según zona:

Tabla.

Agentes presentes y agentes ausentes en cada zona.

| Zona

|

Agentes

que cumplen rol |

Agentes

que no cumplen rol |

| Panguipulli

|

Logko

- werken |

kimce

– machi - fütakeche |

| Loncoche

|

Logko

- werken |

kimce

– machi - fütakeche |

| Fresia

|

Ninguno

|

Sólo

hay dirigentes |

| Lanco

|

Logko

– fütakeche – kimce - werken |

machi

|

| San

José de la Mariquina |

Logko

– kimce - werken |

Fütakeche

- machi |

| Futrono

|

Logko

- werken |

kimce

– machi - futakeche |

| La

Unión |

Logko

– kimce - werken |

Fütakeche

- machi |

| San

Juan de la Costa |

Logko

– fütakeche – kimce - werken |

Machi

|

| San

Pablo |

Logko

– kimce - werken |

Fütakeche

– machi - |

| Río

Negro |

Fütakeche

– kimce - werken |

Kimche

- machi |

La

tabla anterior demuestra cierta incongruencia entre la asignación y

presencia de roles asumidos al interior de las comunidades y la situación

socio religiosa descrita a propósito del aspecto ceremonial. El caso de

Río Negro es el que mayormente evidencia este desajuste de

información al identificar agentes vitales para la estructura religiosa

que sin embargo antes aparece altamente desintegrada.

La

situación anterior puede explicarse tanto por la complejidad de la

entrevista como por la amplitud del tema. Por lo anterior, es de mucho riesgo

adelantar algún tipo de interpretación en torno a este aspecto,

solo con la información proporcionada por la entrevista y se sugiere

considerar este aspecto en la programación de acciones y transformarlo en

un objetivo de conocimiento y discusión, en cuyo trabajo se involucre a

personas de distintas generaciones y con distintas implicancias políticas

actuales. Sólo en el propio contexto de la diversidad ideológica

será posible establecer las reales orientaciones dadas al tema.

La

reconstrucción de los roles a partir de la imagen proyectada por los

antepasados permite conocer que las autoridades antiguas entregaban

sabiduría y emanaban valores a través de sus propias conductas.

Los entrevistados caracterizan la acción de las autoridades tradicionales

como aquella que garantizaba la permanencia de la organización y de un

estilo de toma de decisiones basado en la certeza y en la confianza de que lo

decidido por estas autoridades era bueno. Independiente de los roles

específicos que tuviese cada agente, habrían cierto tipo de

valores transversales a toda la estructura política mapuche que resultan

prioritarios al momento de elaborar una descripción general: el respeto,

la comunicación con la gente, la transmisión de conocimiento y la

dedicación, son algunos de los más mencionados. Diez entrevistados

no contestaron a la pregunta sobre los roles antiguamente ejercidos por las

autoridades tradicionales, y otros tres señalaron no tener ningún

tipo de conocimiento respecto a ello (estos últimos, todos procedentes de

la zona de La Unión).

La

disminución progresiva de la importancia asignada a los cargos

políticos tradicionales es por todos los entrevistados considerada como

una realidad. Tras un análisis, es posible inferir que los entrevistados

asignan tres tipos de razones como responsables de esta disminución:

La

llegada de wigka, las imposiciones políticas y de nuevos tipos de

autoridad (profesores, jueces, médicos), la intervención estatal,

llegada de la tecnología y de la escolaridad obligada, intromisión

de religiones.

•

Razones

sociopolíticas dadas por el desequilibrio interétnico

Ahora

hay organizaciones wigka, hay presidente y directiva, el Estado no respeta los

derechos del pueblo mapuche, hoy con la personalidad jurídica no hay otra

que obedecer y hacer las cosas como nos dicen.

•

Razones intra

culturales

Los

propios mapuche hemos abandonado nuestras ceremonias, el Estado ha transgredido

las formas mapuche...los wijice aceptamos sin pensar, los mapuche nos hemos

quedado.

1.5.

Consulta a las comunidades

Respecto

a si las comunidades son o no consultadas ante la ejecución de proyectos

por parte del Estado catorce entrevistados (46,6%) respondieron sí ser

consultados y dieciséis respondieron que no (53,3%).

Quienes

manifestaron si ser consultados explicaron que este proceso se llevaba a cabo a

través de asambleas, encabezadas por sus dirigentes y que las decisiones

finales generalmente se basaban en los beneficios a obtener con cada iniciativa.

Agregaron que desde el inicio del proyecto Orígenes esta situación

habría avanzado notoriamente, experimentándose ahora mucha

más participación que antes.

Los

entrevistados que negaron esta participación señalaron que aun

cuando existiesen nexos e instancias de comunicación e información

respecto a las acciones ello no significaba participación real. Esta

porción de entrevistados interpretan al proyecto

Orígenes

como un engaño

de participación ya que sólo

se aparenta una participación que no sienten como tal (zona de

Panguipulli). Manifiestan ser consultados sólo para cuestiones

específicas y generalmente cuando las acciones ya están avanzadas.

Entrevistados

diferenciaron entre lo que sería la participación en la

ejecución de proyectos de envergadura y la participación en

proyectos menores. Respecto de estos últimos se reconoce cierto grado de

participación, en tanto pueden llegar a constituir instancias en donde

pueden explayar su punto de vista. No así respecto de aquellos proyectos

que involucran intereses externos, en los cuales su participación se

reduce a ser informados:“los proyectos de envergadura nunca se consultan a

las comunidades, no se nos tomó en cuenta para la carretera costera, los

proyectos forestales con plantas exóticas ni las compañías

eléctricas... nosotros como comunidad elaboramos proyectos comunitarios

donde exponemos nuestra propia estrategia de desarrollo, pero son proyectos

menores” (C.P., Maicolpi)

Los

proyectos son reconocidos como ofertas procedentes desde el exterior, como

unidades respecto de las cuales la gente opina una vez que las conoce. Una vez

que llegan a las comunidades no suelen estar sujetos a

cambios:

“el Estado ha acostumbrado a la

gente a ser sumiso y a recibir lo que les imponen... y cuando uno dice algo

contrario (exige derecho) le dicen que uno es revoltoso” (A.J., Loma de

Piedra).

1.6.

Formas de presión hacia el Estado

La

siguiente tabla ordena las respuestas y permite construir un perfil

básico del sentido asignado a las distintas formas de presión

ejercidas desde sectores mapuche hacia el Estado:

Tabla.

Valores asignados a las formas de presión conocidas

|

Movilizaciones

|

Toma

de tierra |

Denuncias

|

Mesa

de diálogo |

| Adecuado

|

20

|

10

|

18

|

14

|

| No

adecuado |

3

|

5

|

2

|

3

|

| En

parte sirve |

6

|

11

|

9

|

13

|

| No

contesta |

1

|

4

|

1

|

0

|

La

forma de presión más valorada es la movilización, seguida

de la denuncia y la mesa de diálogo. La forma de presión menos

valorada es la toma de tierra, considerada sólo por diez entrevistados

como una acción adecuada, y por once como una acción que en parte

sirve o podría servir.

Los

comentarios de los entrevistados respecto de las estrategias utilizadas por

algunos sectores mapuche para ejercer presión se fundamentan en la

visión personal respecto de las relaciones interétnicas y en el

auto posicionamiento respecto de la senda que debiesen seguir las organizaciones

mapuche.

Desde

el primer enfoque, es posible encontrar comentarios que evidencian la

visión amplia de algunos entrevistados, capaces de extrapolar su

situación individual y visualizar la del conglomerado definido como

pueblo mapuche

wijice.

Desde allí, hacen un análisis crítico de los resultados que

arroja cada mecanismo de presión, señalando riesgos y errores ya

cometidos. Un ejemplo de esta lógica reflexiva respecto a las acciones se

encuentra en quienes valoran las

movilizaciones

como adecuadas, toda vez que estén bien orientadas y sean efectivamente

respaldadas por la gente. Ello implica tener conciencia de los daños que

inevitablemente se ocasionan en cada oportunidad y anteponerse a lo que

serán sus efectos, antes que el Estado de prioridad a reparar

daños puntuales evadiendo el problema y la demanda de fondo.

Las

toma de

tierra en tanto, aun cuando son validadas

sólo por un tercio de los entrevistados, igualmente son valoradas desde

puntos de vista diferentes. Quienes limitan su utilidad y efectividad se

fundamentan en que estas no transitarían por la vía legal, y por

tanto, no sería una estrategia de negociación válida con el

Estado, que al fin y al cabo impone la legalidad en todo orden de

cosas.

2.

Aspectos relativos al ámbito del derecho

En

el ámbito del derecho confluyen aspectos políticos, organizativos

y valóricos de suma importancia para la construcción, por parte de

los propios actores, de una propuesta de acción en el territorio. Entre

los aspectos políticos destaca la dimensión ideológica y

práctica de la imposición de estructuras; el impacto producido en

el modelo de justicia mapuche y en las relaciones sociales intra e

interétnicas. También en el ámbito político emergen

aquellos aspectos relativos a la asignación de poder y a la

distribución de responsabilidades para la regulación de la vida

social.

La

organización social y política constituye una de las

vértebras centrales de este ámbito. En este contexto, le

corresponde asumir las críticas y las propuestas de orden

sistémico, y se convierte en el órgano responsable de ejecutar un

modelo de regulación de las relaciones.

Entre

los aspectos valóricos se encuentran los conceptos de buen y mal

comportamiento, y los fundamentos dados a las sanciones aplicadas por el derecho

mapuche ante una acción indebida. A partir del concepto que los

entrevistados manejan del antiguo sistema de regulación del

comportamiento, proyectan una visión futura. La dimensión

valórica se torna ineludible toda vez que sus percepciones son fruto de

una asignación de sentido afectada por el proceso político. La sub

valoración de las capacidades de la estructura social mapuche es

indicador de transformaciones en la auto percepción del grupo y de sus

posibilidades de reconstrucción.

2.1.

Propuesta de normas y leyes que rigen la vida de las comunidades

Veinte

entrevistados consideran que es el Estado quien propone las normas y leyes que

operan al interior de las comunidades. Sólo ocho, estiman que estas

normas serían propuestas en conjunto, y que por tanto, contarían

con el consentimiento de ellos. Sólo dos entrevistados visualizaron

participación de las autoridades tradicionales, acotando que dicha

participación se reduciría al ámbito interno de la

comunidad. Se constata certeza de la imposición, en coherencia con

aspectos antes desarrollados relativos a la participación de las

comunidades en la toma decisiones (ver ámbito Participación

Política).

2.2.

Normatividad mapuche

wijice

Las

normas de comportamiento observadas en el pasado en el seno de los

lof

o comunidades, fueron descritas del siguiente modo:

Eran

las normas del az mapu, leyes de la naturaleza características de nuestro

territorio. Había respeto sagrado por las palabras de los mayores, y

funcionaba de forma muy estricta. En futa xawun se ordenaba, todos opinaban

sobre castigos o recomendaciones, y finalmente el logko decidía. Se

basaba en la solidaridad y en el orden para prevenir; antes había

disciplina y la gente actuaba responsablemente. La persona debía ser

temerosa, respetuosa y cuidadosa, ese era nuestro razonamiento para no

equivocarnos.

Según

esta misma lógica pasada, pero aun latente en el ethos de los

entrevistados, cuando alguna persona no cumplía con las normas de buen

comportamiento se arriesgaba a las sanciones estimadas por su entorno social y

jurídico. Como antes se mencionó, las personas circundantes opinan

y la decisión final es de responsabilidad del

logko.

Las sanciones en este sistema habrían dependido antes que nada de la

gravedad del mal comportamiento, y de las consecuencias que este podría

haber traído para más gente. Esta acción reguladora fue

caracterizada del siguiente modo por los entrevistados:

Se

imponía la autoridad de los padres, aconsejados por el logko. Se

podía castigar con fuerza, para que los demás lo tomaran como

ejemplo y no cometiesen el mismo error. El destierro y el abandono podían

ser castigos en caso de falta grave, la persona era aislada y recordada

sólo como un ejemplo negativo. Cuando se les daba otra oportunidad, se

les podía pedir trabajo, se oraba mucho por ellos, se le daba un tiempo

para mejorar.

Entrevistados

de Futrono y La unión no contestaron las preguntas relacionadas con la

normatividad antigua. Manifestaron no conocer y no recordar nada sobre ello. Los

principales aportes procedieron de las zonas de San Pablo, Lanco y San Juan de

la Costa.

2.3.

Permanencia de autoridades tradicionales

El

50% de los entrevistados respondieron que las autoridades tradicionales se

mantenían cumpliendo su rol de orientar a la gente ante algún

problema. Agregaron, que esta consulta se daría principalmente en casos

de conflictos por tierra. Reconocen igualmente la importancia de estos roles

tradicionales en la organización y ejecución de los ceremoniales,

y en definitiva, en asuntos estrictamente internos al

lof

o

comunidad. Esta situación fue

mayormente descrita en las zonas de Lanco y San Juan de la Costa.

El

50% restante, niega que las autoridades tradicionales sigan ejerciendo

algún rol regulador. Consideran que estas autoridades han desparecido y

en caso de que existan ya no son respetados como antes, y que por tanto, ya no

tienen la capacidad de incidir en aspectos tan importantes como la justicia.

Este tipo de respuestas, las entregaron entrevistados de las zonas de San

José de la Mariquina y Río Negro.

2.4.

Permanencia del

az

mapu

La

siguiente tabla sintetiza las respuestas a la pregunta en torno a la permanencia

de las norma tradicionales en la

actualidad:

Tabla.

Permanencia del

ad

mapu

| Si

|

No

|

En

parte |

No

sabe |

| 3

|

8

|

17

|

2

|

- •

0Si.

Es la respuesta de tres entrevistados cuyos argumentos son:

- •

que aun existe respeto por las autoridades mapuche,

- •

que el ad

mapu es el buen vivir de las buenas

personas y que este se vive en las comunidades,

- •

que todavía hay conocimiento

wijice,

en los más ancianos.

- Estas

respuestas fueron entregadas por entrevistados de Lanco, Calbuco y San Juan de

la Costa, respectivamente.

•

No.

Entrevistados procedentes de Panguipulli, San José de la Mariquina y

Río Negro rechazaron la permanencia del

ad

mapu basados en las siguientes razones:

- •

ahora todo está en manos de autoridades

wigka

- •

hemos perdido nuestra cultura

- •

se ha asimilado la ley chilena

- •

se perdió el conocimiento y los elementos centrales de la

cosmovisión

- •

sólo nos queda el ngijtatun

- •

En

parte. Esta fue la respuesta más

recurrida. El 56,6% de los entrevistados consideró que la permanencia del

ad

mapu es relativa, y que por tanto algunos

de sus componentes se habrían perdido pero otros se habrían

mantenido en el tiempo. Esta limitación se justificaría en razones

tales como:

- •

la profundidad de la intervención del Estado

- •

la indecisión de la propia gente mapuche

- •

hoy no se promueve su valoración

- •

se mantiene sólo donde aun existe organización tradicional

- •

por convivir con otra cultura que no valora lo mismo

2.5.

Derecho mapuche: agentes y fundamentos

Ante

la pregunta respecto a quién se debería hacer cargo de un sistema

de derecho mapuche, las respuestas entregadas permiten organizar la siguiente

estructura:

- 1.

Logko

- 2.

Kimche

- 3.

Dirigentes mapuche

- 4.

Werken

- 5.

Genpin

- 6.

Profesionales mapuche

- 7.

Machi

- 8.

Poder judicial

Pastores,

curas y ONG’s quedan fuera de la propuesta hecha por los entrevistados.

Son señalados sólo en dos y tres oportunidades respectivamente.

Los

fundamentos de esta estructura propuesta, a partir de lo que la entrevista

señala como “un sistema de derecho mapuche”, serían de

dos tipos: respecto a sus roles y respecto a los deberes que les

correspondería cumplir en este sistema a crear.

Respecto

a sus roles, se menciona que estos “agentes serían los que

más entienden, y en los cuales habría mayor confianza; ellos

conocen más sobre la cosmovisión y la política originaria.

El logko debe encabezar este sistema ya que él es el que regula a la

gente. Deben ser personas mayores, con conocimiento y experiencia. Se debe dar

espacio para que los ancianos hablen y oír sus enseñanzas.

También debe contar con personas conocedoras del sistema jurídico

del Estado, como los profesionales mapuche, que ayuden a redefinir el derecho

mapuche que sin duda ha cambiado a través del tiempo, y que hay que saber

conjugarlo con el derecho wigka”.

Respecto

a sus deberes, estipulan reiteradamente que les correspondería asumir la

misión de ayudar en el entendimiento, y que por tanto, deben ser personas

hábiles en ambos mundos. Igualmente, tendrían como deber el

trabajar en conjunto con sujetos y agentes de ambas culturas, para lo cual deben

conocer perfectamente ambos idiomas.

Resulta

claro el nivel de desestructuración transversal en el que se encuentra la

cultura mapuche a escala general y en le territorio wijice, el ámbito del

derecho o az mapu - concepto que la cultura nomina para referirse a la

normatividad social - que apunta en su trasfondo al equilibrio del mapu y por

ende de las personas se encuentra trastocado por los elementos mencionados en

capítulos anteriores en los que se deduce de forma general que la

relación con el estado y la sociedad chilena a desconocido

sistemáticamente las bases culturales mapunche. En lo referido a la forma

en cómo se resuelven los conflictos entre las personas ha ocurrido una

situación similar desconociéndose a las autoridades y los roles

que estos cumplen al interior de la cultura.

Una

propuesta posible es el pensar en la valoración de las autoridades

tradicionales, pues allí descansan las principales autoridades que

impartían el concepto de justicia, quienes elicitaban el az mapu, como

también hacían uso de conceptos tales como el de

norce

- rectitud - por el que las personas deben regirse generándose de esta

forma el nor rakizuam, nor mogen, nor zugu valores culturales que dan vida al

nor che. Esta revalorización debiese darse en dos niveles: intra y

extraculturalmente, es decir, al interior de las comunidades proceso que se ha

comenzado gestar a través de la revitalización del Consejo de

Logko de Pikunwijimapu, pero que también debe estar asentado en los

marcos sociales occidentales, donde no existe un reconocimiento

explícito o de hecho en la normatividad jurídica nacional

occidental.

3.

La rearticulación del Consejo de Logko del

Pikunwijimapu

El

territorio wijice ha sido ya descrito por investigadores como Alcamán

(1993), Cooper (1946) y Latcham (1924, 1928), y hoy día también

manifiestan estos límites los propios wijice, desde el río

Toltén hasta la Isla Grande de Chiloé. En este espacio son

actualmente reconocidos tres grandes organizaciones territoriales wijices: La

Junta General de Caciques en Chiloé, La Junta de Caciques de Osorno y

actualmente el Consejo de Logkos del Pikunwijimapu. Sobre esta última

organización describe el proceso de rearticulación, y que

geográficamente se concentra en las comunas de San José de la

Mariquina, Lanco y Panguipulli, donde el Consejo de

Logko

nace y se sustenta, pero con influencias

hasta las comunas de Río Bueno y La Unión.

Interesa

entender la formación de este Consejo por el sustento que hace en las

autoridades tradicionales: los

logko

como representantes máximos de su

pueblo y que rescata características de la antigua organización

tradicional, en la cual los

logko

basan su legitimidad y sobre la cual han ido construyendo sus objetivos,

demandas y propuestas. Los antecedentes que refieren a continuación son

parte de la visión de los propios integrantes del Consejo.

3.1.

Antecedentes preliminares

Con

la pérdida de su independencia los wijice tuvieron que enfrentar el

despojo de sus tierras y consecuencias como la fragmentación de sus

estructuras familiares donde los

logko

pierden poco a poco la base de su autoridad. El

logko

era el jefe de la familia que resolvía los conflictos en su

lof

– el espacio territorial parental – a través de consejos y

palabras justas. La base de esta organización era la familia extensa que

le entregaba el liderazgo a la persona que representaba las mejores habilidades

para cumplir sus deberes.

Los

wijice se adaptaron forzosamente a una vida distinta, formando parte de un grupo

social mas de la sociedad nacional. Las autoridades tradicionales, aunque

mantuvieron la vinculación con su historia y relación entre su

pueblo fueron reemplazadas por otras formas de organización, como las de

los chilenos - sociedades, asociaciones y federaciones- con el objetivo de

conseguir una “integración respetuosa” de su pueblo.

Durante

la reforma agraria los mapuche forman parte de organizaciones campesinas cuyo

fin era recuperar las tierras que les fueron usurpadas. Durante la dictadura

nacen organizaciones con una fuerte corriente de recuperación cultural.

Pronto se incorporan al proceso de reivindicación de la democracia en

conjunto con organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.

Estas diversas experiencias y formas de participación política son

una adaptación a un mundo distinto e impuesto donde la opinión e

incidencia de los wijice es marginal las opiniones de sus

comunidades.

Con

el fin de la dictadura y el inicio de un nuevo proceso democrático

dirigentes que participaban en organizaciones como

Ad

Mapu o el

Consejo de Todas las

Tierras vuelven a sus comunidades para

levantar organizaciones propias. Se forman nuevas organizaciones en el

territorio principalmente en su cabecera norte: en 1991 la organización

Calfülican

en Lanco; la Coordinadora de Comunidades Lafkenche en 1995 en la comuna de San

José de la Mariquina y; la Coordinación de

Comunidades

Mapuche-Williche en Conflicto en 1998 en

la comuna de Panguipulli.

No

obstante estas diferentes experiencias se genera un nuevo proceso para crear una

organización mas amplia que representen a todas las comunidades en el

norte del territorio wijice. Se plantea más bien, rearticular las

antiguas estructuras organizacionales involucrando a las autoridades

tradicionales, los

logko

acompañados por sus

werken.

En el año 2000 nace la idea

de restituir en la zona norte de la provincia de Valdivia la antigua

organización territorial formando un Consejo en el cual debieran estar

presente todos los

lof

de este territorio representados por sus

logko

y

werken.

a.

Proceso de formación y antecedentes históricos

La

formación del Consejo de Logko del Pikunwijimapu parte con la iniciativa

de

logko

y werken

de diferentes zonas de la provincia de

Valdivia. Destacan entre ellos tanto profesionales mapuche como

logko

y

werken

con mucha experiencia en el trabajo con diferentes organizaciones. Este proceso

fue

apoyado por integrantes de la

Asociación Mapuche

Calfülican

de la comuna de Lanco, la Coordinadora de Comunidades

Lafkenche

de la comuna de San José de la Mariquina y colaboradores de la ONG

Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo

(CODEPU), de Valdivia.

En

este proceso destacan diferentes mecanismos sociopolíticos mapuche que en

tiempos antiguos eran instancias imprescindibles en el acontecer político

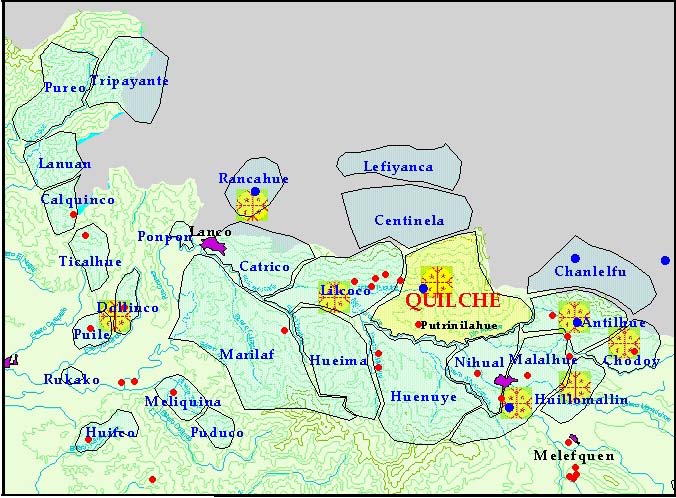

en la zona norte del territorio wijice. Uno de los centros

político-religioso hasta el siglo XIX era Quilche, ubicado

geográficamente en medio del territorio norte del

wijimapu.

En este lugar se solían hacer juntas enormes para resolver asuntos que

involucraban a todas las agrupaciones mapuche desde la costa a la

cordillera.

La importancia de este lugar todavía se mantiene en relatos orales de la

zona.

Don Augusto Nahuelpan, hoy Nizol, Logko del Consejo, expresa la importancia de

Quilche de la siguiente forma:

...desde

Quilche hasta la costa, desde Quilche hasta el océano atlántico en

argentina, desde Quilche hasta la octava región y desde Quilche hasta

Puerto Montt era el centro religioso y el centro estratégico que dio la

conducción espiritual...

Es

posible que se sobreestime el alcance de influencia de Quilche, sin embargo, las

fuentes escritas confirman que, por lo menos en el siglo XIX, todas las

agrupaciones wijice desde la costa en San José hasta la Cordillera de los

Andes a la misma altura participaban en las juntas de Quilche.

De

esta forma se explica por qué durante el proceso de preparación

del Futa

Xawum del 2 y 3 de marzo del 2001, el

logko

de Maiquillahue, en la costa de la comuna de San José de la Mariquina

exigía entrevistarse con el

logko

de Quilche para conversar la formación del

Consejo de

Logko, ya que lo reconocen como antiguo

centro de poder; aunque en la actualidad carece de esa importancia, porque ya no

se realizan en el lugar juntas grandes, solamente

ngjjatun

cada cierto tiempo con la

participación de las agrupaciones vecinas.

Lof

Quilche, centros ceremoniales, comunidades y cementerios

Después de conversaciones

preparatorias para la rearticulación del Consejo de Logko en diferentes

directivas en las comunas de San José, Lanco y Panguipulli, se decide la

realización de un

futa

xawun, - una junta

e

izó

una de las últimas juntas grandes con la participación de

alrededor de dos mil

personas.

En ese entonces, los mapuche de la zona tenían que enfrentar los

crímenes y usurpaciones de tierra, cometidos por los primeros colonos que

se instalaron en ese tiempo en los alrededores de Panguipulli. Por esta

razón, el

logko

de Coz-Coz convocó un

to

El

parlamento de Coz-Coz entonces era una de las últimas juntas grandes que

se realizó de forma tradicional, y donde se reunieron todas las

agrupaciones de aquella zona. Con la realización del

futa

xawun en el mismo lugar para la

rearticulación del

Consejo de Logko

en 2001 se rememora ese acontecimiento.

Además de la junta de Coz-Coz de 1907, especialmente en la

a

la zona de Loncoche un

movimiento nati

to

922.

Apreciando la tradición cultural mapuche, la

Federación

Araucana desarrolló un programa en

que el pasado surgía como modelo del presente y las “virtudes de

los caciques” marcaban el ideal que todos los mapuche debían

respetar.

Esto se manifestó en sus “congresos” que se realizaban

convocando a los participantes en lugares sagrados, donde se discutía los

asuntos14

Don

Rafael Compayante,

logko

de Quilche en la comuna de Lanco

todavía recuerda las juntas que la

Federación

Araucana llevó a cabo en este lugar

en los años treinta y ocho y

cuarenta. En las reuniones, Manuel Panguilef se

orientaba a través de los sueños que le transmitían

mensajes de

wenumapucao

para tomar las decisiones

políticas. Los

logko

que participaban en los congresos rezaban

por las mañanas cuando se hacían los

gijatun

para apoyar a don Manuel, quien

creía firmemente en las habilidades de los

logko

para encontrar un camino adecuado para el pueblo mapuche..

b

Después

de largas preparaciones y conversaciones entre las autoridades tradicionales, se

convoca una junta grande, un

futa xawun

en el territorio de Coz-Coz, el 2 y el 3

de marzo del año 2001, con la participación de los

logko

Francisco Huichaman de Coz Coz, Pedro

Hueitra de Ankakomoe, Juan Hueque de Malchehue, José Lincocheo de Pitren,

Gregorio Cheuquehuala de Antilhue, Augusto Nahuelpan de Lilcoco, Manuel

Compayante de Quilche, Enrique Nahuelpan de Lilcoco, Juan Rain de Ragintulelfu,

Atanacio Huenun de Lafquenmapu y Felipe Llancafilo de

Huitaq.

Con respecto a los participantes del

Futa Xawun

la

mayoría

provenían de las comunas de San

José de la Mariquina, Lanco y Panguipulli, aunque debían estar

representados las comunidades indígenas de toda la provincia de Valdivia.

Esto tiene una explicación en que las agrupaciones de la zona norte de

la provincia de Valdivia siempre han estado ligadas entre si a través de

lazos sanguíneos y relaciones socio-políticas. Esto lo comprueban

por un lado las fuentes escritas ya

citadas18.

Por otro lado, también los informantes entrevistados confirman que por

rasgos culturales muy similares - por ejemplo la forma en que se realiza el

gijatun

- y por los lazos de sangre, los wijice desde la costa a la cordillera entre el

río Toltén y el río Calle-Calle representan un

añola

reconoce formalmente la organización política mapuche. Más

aún, al establecer acuerdos escritos, el estado español

reconoció a los mapuche como

pueblo-nación20.

Además se menciona a

la

actual Ley Indígena donde Estado

reconoce formalmente la organización tradicional del pueblo wijice.

Durante los dos días del

futa xawun

se trabaja en diferentes comisiones los

lineamientos generales del Consejo en los ámbitos de participación

política, territorio y agua, justicia, educación y salud, y

desarrollo integral. Se concuerda que el objetivo principal del Consejo de Logko

consiste en revitalizar la organización tradicional del pueblo

mapuche-wijice y promover

te

esto

son logko

principales, como representantes del

Consejo de Logko: Francisco Huichaman Tripayante de Coz-Coz, Juan Hueque

Millapan de Malchehue, Augusto Nahuelpan Calficura de Lilcoco y

D

Los cuatro logko fueron

elegidos como logko principales por las habilidades y experiencias que cada

representa. Destacan tanto personajes con una larga trayectoria política

y participación en diferentes organizaciones campesinas y sindicales como

también integrantes de organizaciones meramente mapuche. Otros

logko,

en cambio, se destacan más bien por ser sabios conocedores de su cultura.

Al mismo tiempo encontramos muchos jóvenes profesionales mapuche que se

caracterizan por haber

o

intercultural.

Esta nueva generación se ionocimientos específicos ocupando el

cargo

c

En

fin, los integrantes del Consejo representan un panorama bastante amplio de

trayectorias y experiencias, producto de la lucha por el reconocimiento y la

recuperación cultural de su pueblo.

Para entender mejor cómo

antiguamente se sustentaban los

logko

en la sociedad wijice y cuáles eran

los mecanismos y características de la organización tradicional

territorial, resumiremos ahora lo que se encuentra en fuentes escritas y lo que

se ha mantenido en la memoria de los

logko

con respec

a.

El

logko,

autoridad tradicional

de su

lof

Aunque hoy en día muchos

logko

en el norte del territorio wijimapu están restringidos casi solamente al

ámbito religioso han mantenido las características con las cuales

se distinguen como líderes políticos de su

pueb

En primer lugar, un

logko

debe tener descendencia del tronco familiar princi

lo

hijos

del

logko

que lo reemplazan cuando él ya no puede ejercer su oficio, pero el cargo

puede ser entregado también al hermano del

logko

dependiendo de quién sea más apto para e

o

a su vez, depende de ciertos dones que debe tener y que le dan las habilidades

para presentante de su gente. Por eso, desde niño tiene que desarrollar

la capacidad de aprende

ianos

entregan al futuro

logko

un conjunto de conocimientos, saberes y conductas. A través de los

relatos que son transmitidos de padre a hijo “se aprende de la experiencia

de los antepasados, de los

kuyfü...”.

como

werken (mensajero) lo que le

Finalmente,

un

logko

se caracteriza por tener la capacidad de soñar. A través de los

sueños

–pewma-

le llegan mensajes de los antepasados desde el

wenu

mapu que van orientándolo: ...los

logko tienen que tener unestoy conectándome con el más allá

y me v

sueños...24.

Dentro de su

lof,

el

logko

es reconocido como autoridad que vela el

ad

mapu de un territorio, esto los valores,

conocimientos y prácticas culturales propios de un espacio territorial -

lof

- determinado. Por

,

uno de los oficios más importantes del

logko

hoy en día es la realización

del

gijatun

en el cual se reconstruye y se renueva simbólicamente el

ad

mapu.

b. La estructura

organizacional Antiguamente, una familia

extensa se comunicaba con otra a través de su

logko

y sus

werk

rra

o catástrofes. Hoy en día, esta red de comunicación entre

los diferentes

lof

se manifiesta todavía a través de la junta religiosa, el

gijatun.

Acordamos que e

H

y

los detalles de la ceremonia. De esta forma, los lof se

del

lo

f

aledaños. Al año siguiente, cuando le toca a un

En la actualidad, esta red en

algunas zonas todavía sigue mantenié

casos se rompieron los

lazos por diferentes causas. En en la zona de Lanco que participan actualmente

en esta

d

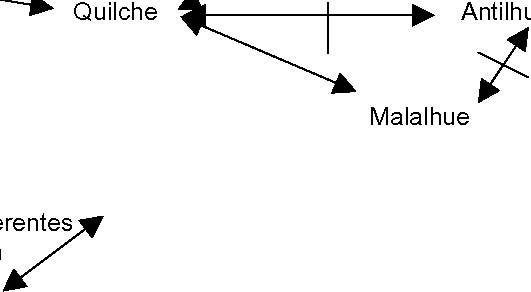

22

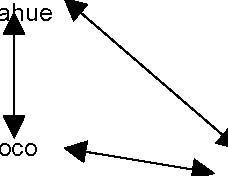

Rancahue

Quilche

Antilhue

Malalhue

Enlace entre los diferentes

f

que participan en

lolos

ijatun

Antiguamente existía un enlace entre

estos

lof,

pero e rompió por diferentes causas

s

Esta red de comunicación que

todavía se mantiene en pie en algunas zonas, no obstante ho

s

nizaban

y realizaban las juntas, para tomar acuerdos políticos que afectaban a

varias agrupaciones. De esta forma, se podían reunir todos los

lof

de una región en un

ayjarewe

o varios

ayjarewe

en un

futamapu,

como en el caso ya mencionado de Quilche o en el de Coz-Coz de 1907.

c

p

fo

-

las demandas más importantes es la recuperación de los espacios

territoriales ya que se l

lofmapu

como base de la cultura mapuche, no

so

ta

anto,

el Consejo

sigue la línea de la

reconstrucción del territorio mapuche a través de las

territoriales que debieran representar cada uno su espacio territorial cultural

deter

idS

damentales

que consisten en:

a)

Derecho de ser conocidos como pueblo b) Derecho a las tierras y territorio, el

control político y cultural sobre el mismo, considerando expresamente el

control y auto gestión de sus recurso naturales, para garantizar la

existencia, a través del tiempo, de nuestro Pueblo;

y,

c) Derecho a la libre

determinación. Contemplando el derecho de nuestro Pueblo y sus

respectivas organizaciones a definir sus proyectos de desarrollo mapuche. Donde

impulsamos los proyectos de reconstrucción territorial de

a

Orígenes. Aqu

ep

vecho

de este proyecto para las comunidades, pero también para frenar o

supervisar la intervención de las instituciones estatales, a las cuales

se les reconoce la falta de consideración hacia las autoridades

tradicionales mapuche. El Consejo apoya las diversas demandas mapuche en la

provincia de Valdivia y fortalece directamente la cultura mapuche, apoyando la

realización de actividades culturales como, por ejemplo: el

gijatun

o el we

xipantü.

Existe la p

gena que oferta estado,

como el programa Orígenes o la Comisión de Nuevo Trato, y

generando propuestas propias con la cual confrontar la acción del estado.

En las actuales condiciones de desarrollo

para los

logko

esta claro que el proceso de reconstrucción es un proceso lento, pero que

aun así ya pueden asegurar que no podrá haber una

intervención futura del Estado sin la intervención de las

autoridades tradicionales wijice.