Territorio

y cosmovisión wijice

1.

El territorio de la investigación

El

territorio wijice tiene fronteras reconocida en otros estudios de

investigación y en la distribución espacial que hacen las propias

identidades territoriales que actualmente buscan recomponerse. Este

límite al norte tiene una frontera natural en el río Tolten y en

el sur la Isla grande de Chiloé. Los territorios del Pikunwijimapu y el

Caurakawin corresponden a la zona centro y norte de este espacio y están

divididos por el río Rahue, siendo un límite natural al sur el

golfo de Relconcaví.

No

era un aspecto específico del trabajo concluir sobre los limites del

espacio conocido como territorio wijice. Este debe ser precisado en futuras

investigaciones que profundicen sobre aspectos históricos y culturales

que fundamenten una delimitación y sus variaciones en el tiempo. Este

trabajo solo hizo un avance en la reconstrucción de espacios

territoriales al interior del Pikunwijimapu y Caurakawin, y cuyos resultados

iniciales se pueden observar mas adelante.

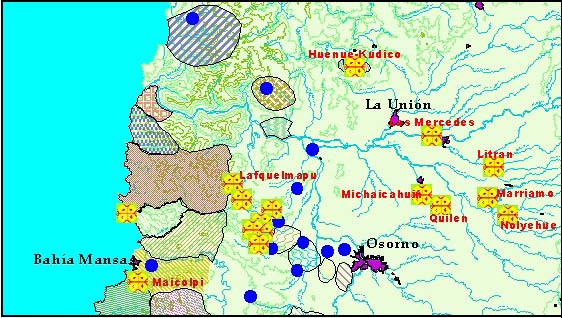

Mapa

Territorio

Este

territorio se compaginó con la actual división política

administrativa del país. El territorio reconocido por los wijice

actualmente correspondería a toda la X región e incluiría

en su frontera norte las comunas de Tolten, Loncoche, Pitrufquen y Gorbea de la

IX región.

Para

fines de este trabajo se redujo el territorio de la investigación a las

actuales tres provincias de la zona norte de la X región de Los Lagos:

Valdivia, Osorno y Llanquihue, a excepción de la comuna de Cochamó

en la provincia de Llanquihue, ya que existe ahí un limite natural

relevante y que corresponde al estero Reloncavi. Con este cambio en los limites

geográficos adecuados a la actual división administrativa se

busca optimizar la sistematización, lectura y análisis de la

información, ya que la mayoría de esta información,

principalmente la proveniente de servicios públicos, se ha hecho sobre la

actual estructura administrativa del país. Esto seguramente será

así también para la presentación, validación y

puesta en práctica para la mayoría de la acciones futuras que se

propongan y que requieran la intervención de organismos del estado.

Sobre

esta realidad geográfica se especificaron datos generales relativos a la

población, con el fin determinar las zonas de mayor concentración

mapuche. Esto sumado a los datos que se conocen sobre la incidencia y

dinámica de las de organizaciones wijice en este espacio territorial

fueron factores importantes para definir la aplicación de la encuesta,

como principal instrumento de trabajo y fijar criterios para recopilar

información.

Mapa

Provincias y cuadro de distribución de población Urbano

Rural

| Provincias |

urbana |

%

Urbana |

rural |

% Rural |

total |

| Valdivia

|

243.339 |

68,

3 % |

113.057

|

31,70% |

356.396 |

| Osorno

|

163.808 |

74%

|

57.701

|

26% |

221.509 |

| Llanquihue

s/ Cochamo |

232.962 |

73,50%

|

84.168

|

26,50% |

317.130 |

| Totales

|

640.109 |

71,51%

|

254.926

|

28,49% |

895.035 |

(Fuente:

INE, Censo de Población 2002)

1.1.

Datos sobre población wijice

Sobre

la población mapuche el Censo 2002 entrega cifras significativas.

Según la ultima medición de población 692.192 personas

equivalentes al 4,6 % de la población total se identifican con

algún grupos indígena. “A diferencia del censo realizado en

1992, que consultaba a las personas de catorce años y más acerca

de su eventual identificación con alguna de las culturas mapuche,

aymará o rapanui, el censo de 2002 preguntó sobre la pertenencia a

uno de los ocho grupos étnicos reconocidos en la legislación

vigente.” (CENSO 2002)

Un

factor importante es la condición de ruralidad, debido a que se ha venido

haciendo mención a la migración de zonas rurales de la

población, y el establecimiento cada vez más fuerte en zonas

urbanizadas

No

obstante los índices estadísticos, la población mapuche

prevaleciente en el país vive un cambio global acompañado de

procesos de re-etnificación acorde a los tiempos. Se apoya

mayoritariamente en la ley promulgada el año 1993 para llevar a cabo

estos procesos, bajo la convicción de que hoy día no basta

reproducir patrones culturales tradicionales, sino que se requiere controlar de

mejor modo las relaciones que establece con la sociedad nacional. En cada sector

los equilibrios de estos polos de desarrollo se viven al interior de los

sectores (comunidades) y aún en familias, allí radica la

importancia de la investigación.

En

el cuadro siguiente se pueden ver las comunas del territorio en estudio y la

población wijice reconocida en el Censo 2002.

Mapa

población mapuche por provincias y cuadros comunales

1.2.

Organizaciones del territorio

Nos

referimos aquí a las organizaciones formales reconocidas en la Ley

indígena. Existen aun otras organizaciones que tienen su historia ligadas

a procesos políticos locales como la Coordinadora Lafkence en la costa de

San José de la Mariquina, nacida bajo la lucha social contra la dictadura

militar, o la Coordinación de Comunidades en Conflicto de Panguipulli,

que se forma a fines de la década del noventa para denunciar la

usurpación de tierras. Ambas organizaciones tiene hoy sus propias

coordinaciones y acciones en su territorio, procesos que se necesario revisar

mas detenidamente en futuras investigaciones.

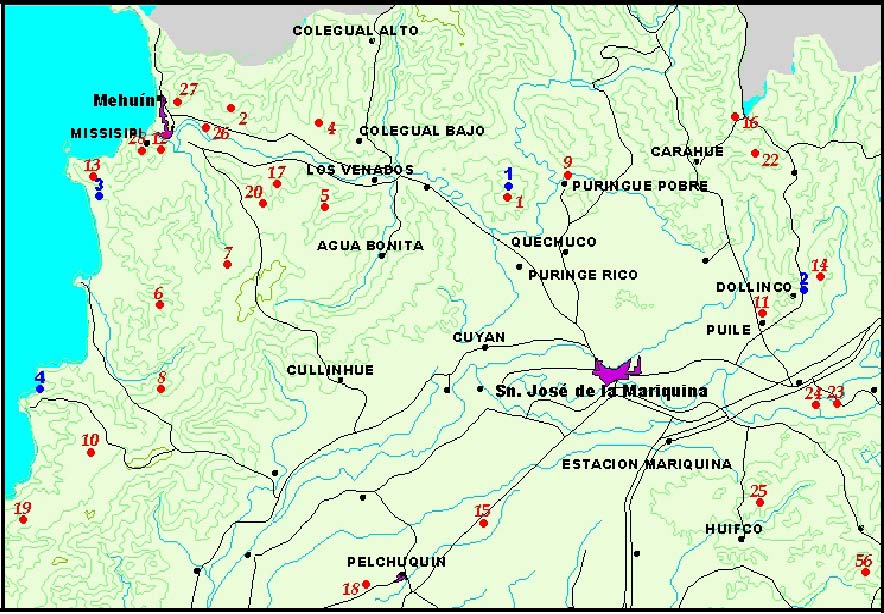

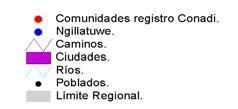

De

acuerdo a los registros de la CONADI estas tres provincias cuentan con 370

comunidades

y 150 asociaciones indígenas. La

concentración de estas organizaciones serán un dato relevante para

la delimitación del trabajo de esta investigación y en el mapa

anexo final se pueden observar la ubicación de las comunidades.

No

existe una definición georeferencida de los puntos marcados y su

ubicación es sólo una ubicación relativa, la que fue

trabajada con los entrevistados y dirigentes durante la

investigación.

Aun así permite visualizar las zonas de mayor concentración de

población y su relación con la participación actual en

comunidades y organizaciones reconocidas oficialmente.

Veremos

aquí dos ejemplos de esta concentración de población

wijice, su relación con la población comunal y las organizaciones

presentes en le territorio comunal.

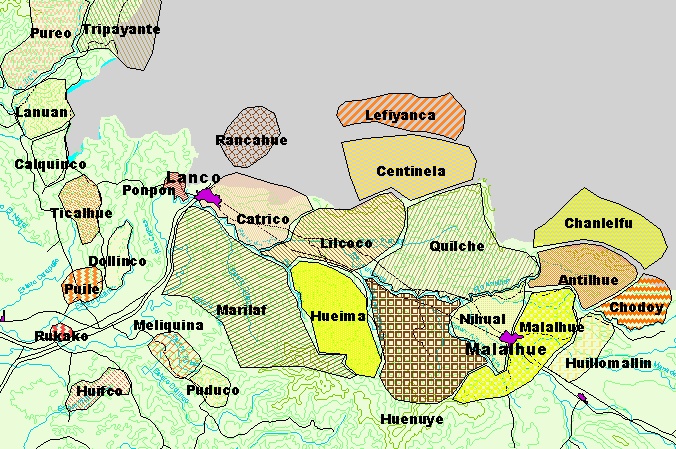

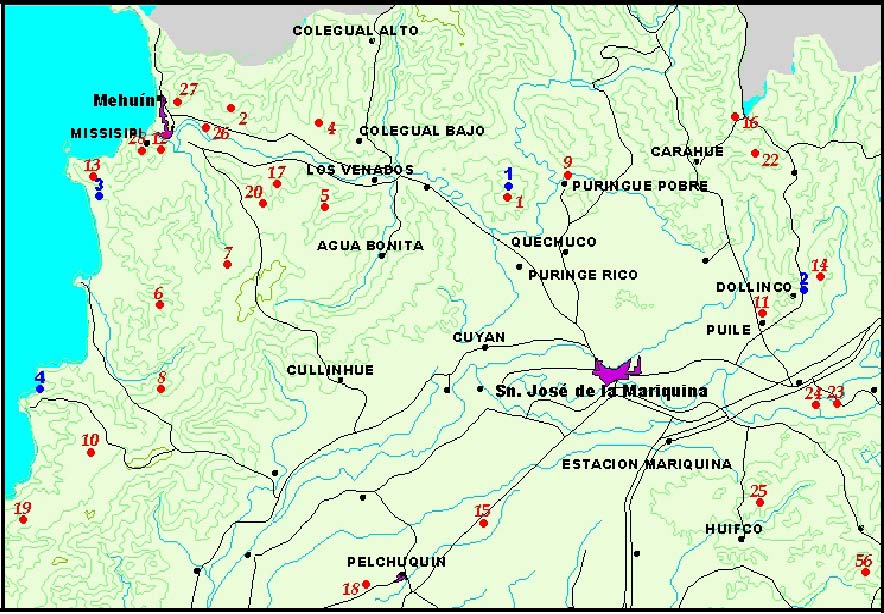

Distribución

de Comunidades y Centros Ceremoniales Sector San José de la Mariquina

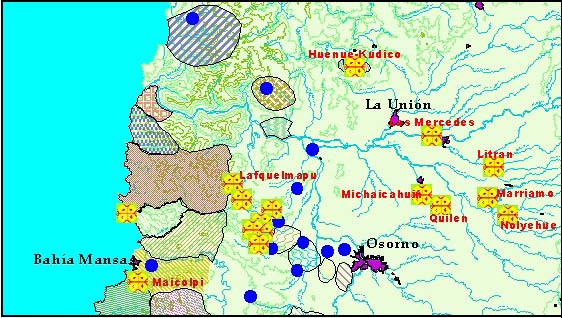

Distribución

de Comunidades y Centros Ceremoniales Sector

Misión

San

Juan de la Costa

1.3.

Reconstruyendo el territorio

En los talleres desarrollados en Valdivia

y Osorno se inició un trabajo de reconstrucción de los espacios

territoriales, identificando los lof o kavie (como se denominan en el territorio

del Caurakawin), como también los lugares de importancia religiosa,

política y cultural. Para ello se trabajó con mapas 1:500.000, en

los cuales los asistentes al taller debieron delimitar los espacios

correspondientes a l

la

zona. Fue una experiencia interesante que logró acaparar la

atención y motivación, mas que la construcción de

propuestas e iniciativas para una nueva relación,

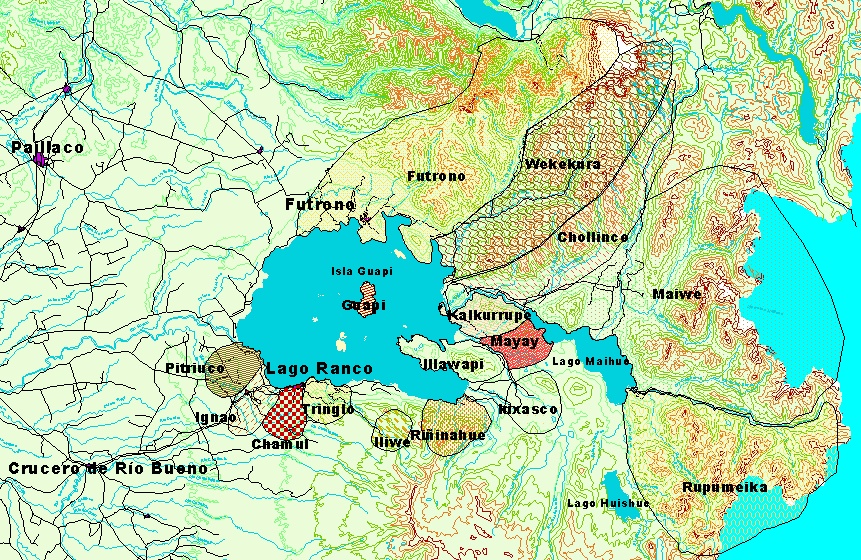

Territorios

Lof Sector Futrono Lago Ranco

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| .

Pr |

cedencia

d |

ntrevistad |

n

zona, c |

|

|

os

se

|

|

| Nº |

Zona

|

Co |

Lof

|

|

|

muni |

|

| 1

|

Panguip |

Malchelh |

Malchehu |

| 2

|

Panguip |

Malchelh |

Quitrico

|

| 3

|

Panguipulli

|

Pidenko

|

Pidenko

Ca |

| 4

|

Panguipulli

|

Coz

Coz |

Coz

Coz ancahue |

| 5

|

Loncoche |

Felipe

Nitrihua |

R |

| 6

|

Fresia

|

/

|

Peñasmó

|

| 7

|

Lanco

|

Lumaco

|

Quilche

|

| 8

|

Lanco

|

Lumaco

|

Quilche

uilche |

| 9

|

Lanco

|

Lumaco

|

Q |

| 10

|

S

J de la M |

Kojalwemapu

|

M |

| 11

|

S

J de la M |

Mehuin

alto Bajo |

M |

| 12

13 |

Calbuco

Futrono |

Huayun

Kusanko |

|

| 14

|

Futrono

|

Victoriano |

KaW |

| 15

|

Futrono

|

PitripaJacinto Carrillo |

Ru |

| 16

|

La

Unión |

Pilpilcahuin

|

/

|

| 17

|

La

Unión |

Cuncumucun

|

/

|

| 18

|

La

Unión |

Cuncumu |

/

|

| cun |

|

|

|

| 19

|

S

J de la C |

Liukura

|

/

|

| 20

|

S

J de la C |

Maicolpi

|

/

|

| 21

|

S

J de la C |

Loma

de Pi |

/

|

| 22

|

S

J de la C |

Pichilafquen |

/

|

| 23

|

S

J de la C |

maPanguimapu

|

/

|

25

San Pablo Chiguaypulli / 26 San

Pablo Quillipulli / 27 San Pablo

Huacahuincul / 28 Río Negro

Catrihuala La Catrihuala 29 Río

Negro La Capilla La Catrihuala 30

Río Negro Rayen Coyam /

su lof

de procedencia. Los catorce

p

La

Unión, Fresia, San Juan de la Costa, Calbuco y San Pablo, mientras que en

Panguipulli, Loncoche, Lanco, San José de la Mariquina, Futrono y

Río Negro este concepto permanecería siendo una

referencia

viva.

2.2

Trokin

che

y tipos de familia

La siguiente ta

tr

Tabla.

Trokin che y Tipos de familia

| Zona

|

Comunidad

|

trokin

che |

Tipo

de familia |

| Panguipulli

|

Malchelhue

|

Weke

|

extensa

|

| Panguipulli

|

Pidenko

|

Punoy

|

nuclear

|

| Panguipulli

|

Coz

Coz |

Tripayante

|

nuclear

|

| Loncoche

|

Felipe

Nitrihuala |

Carileo

|

extensa

|

| Fresia

|

/

|

Yauka

|

extensa

|

| Lanco

|

Lumaco

|

Compayante

|

nuclear

|

| Lanco

|

Lumaco

|

Compayante

|

nuclear

|

| Lanco

|

Lumaco

|

Compayante

|

nuclear

|

| S

J de la M |

Kojalwemapu

|

Caniulaf

|

nuclear

|

| S

J de la M |

Mehuin

alto |

Hualme

|

extensa

|

| Calbuco

|

Huayun

Bajo |

Huirimilla

|

/

|

| Futrono

|

Kusanko

|

Huimelahual

|

extensa

|

| Futrono

|

Victoriano

Pitripan |

Curinao

|

nuclear

|

| Futrono

|

Jacinto

Carrillo |

Panguilef

|

extensa

|

| La

Unión |

Pilpilcahuin

|

Huenchucona

|

extensa

|

| La

Unión |

Cuncumucun

|

Naipallantü

|

nuclear

|

| La

Unión |

Cuncumucun

|

Naipallan

|

|

| S

J de la C SUR |

Liukura

|

Pinol

|

nuclear

|

| S

J de la C |

Maicolpi

|

Paillamanque

|

extensa

|

| S

J de la C |

Loma

de Piedra |

Jaramillo

- Millahual |

nuclear

|

| S

J de la C |

Pichilafquenmapu

|

Piniao

|

nuclear

|

| S

J de la C |

Panguimapu

|

Camiao

|

nuclear

|

| S

J de la C |

Pualhue

|

Rumian

|

extensa

|

| San

Pablo |

Chiguaypulli

|

Cheuquian

|

nuclear

|

| San

Pablo |

Quillipulli

|

Aguas

Deumacan |

extensa

|

| San

Pablo |

Huacahuincul

|

Alcafuz

Canquil |

nuclear

|

| Rio

Negro |

Catrihuala

|

Cheuquian

|

nuclear

|

| Rio

Negro |

La

Capilla |

Quintul

|

nuclear

|

| Rio

Negro |

Rayen

Coyam |

Marileo

|

nuclear

|

La

variable tipo de familia se aisló con el fin de poder relacionar la

pertenencia al

lof

con la reproducción del estilo de vida mapuche. Dado que tanto la

organización del parentesco como la distribución de los roles,

constituyen pilares de la estructura social mapuche, se estima que el tipo de

familia podría ser un indicador comprobable de la manera en que en la

actualidad se estaría reproduciendo la red interna de relaciones sociales

mapuche

wijice.

Según

la información de la tabla, 16 entrevistados vivirían

física y socialmente en familia extensa, diecinueve en familia nuclear, y

un entrevistado se manifiesta de manera exclusivamente individual. Ello

significaría que sólo el 33% de los entrevistados estarían

reproduciendo el estilo de vida familiar cohesionado que mantiene unidad filial

entre más de dos generaciones anteponiendo vínculos

sanguíneos tanto desde el punto de vista político como cultural.

Por otro lado, los diecinueve entrevistados que constituyen el 63,3% se

presentarían como pertenecientes y reproductores de un estilo familiar

nucleado en torno a la estructura básica de padres e hijos. En este

estilo se

reconocen sólo dos generaciones

viviendo en un mismo espacio desconociendo en algunos casos la relación

con una generación mayor precedente y en otros con una generación

menor asentada y vitalizada en contextos ajenos (fundamentalmente urbanos). La

profundización de este aspecto podría orientar respecto a las

proyecciones de la vida familiar mapuche

wijice,

considerando factores económicos, laborales y educativos que impulsan la

migración y desarticulan la red familiar extensa.

Otros

datos demográficos aislables de las entrevistas son:

- •

Los rangos de edad

promedio de la población consultadas (y sus familias):

67,1

años el promedio de edad mayor y 17,8 años el promedio de edad

menor.

- •

Los niveles de

educación formal alcanzados:

•

en 27 familias alguno(s) de sus integrantes han cursado Educación

Básica (en todas las zonas).

•

en 23 familias alguno(s) de sus integrantes han cursado Educación Media

(en todas las zonas)

en 10 familias alguno(s) de sus integrantes han cursado Educación

Superior (Panguipulli, San José de la Mariquina, San Juan de la Costa,

San Pablo y Río Negro).

Sólo en cuatro familias hay personas sin estudios (Panguipulli, Lanco y

San Juan de la Costa (2)).

Un entrevistado no contesta a la pregunta (Calbuco).

2.3.

Migración

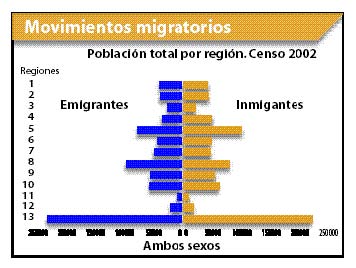

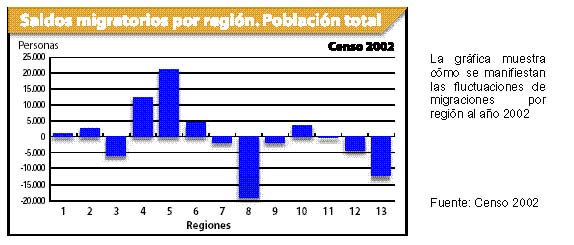

Los

registros estadísticos que se manejaban en el período 1987 y 1992

planteó la existencia de regiones que presentaban ‘saldo

migratorios negativos’, es decir, que la población migraba sin

retornos, mostrándose bajos registros poblacionales con éste

hecho, sin embargo también existían aquellos lugares en los que la

migración resultó ser positiva, es decir, se presentan como zonas

de atracción para la llegada de población. La X región,

entre el período 1987 y 1992, presentaba una migración negativa,

es decir, se presentó un alto número de migrantes que se

establecían en otras ciudades y que no volvían, pero en los

períodos de 1997 a 2002, la tasa de migrantes que se ubicaban en dicha

región aumentó.

En

la base de datos recogida a través de la encuesta se enuncian los

procesos migratorios que se viven o no al interior de cada grupo familiar; no se

especifica qué individuo la experimenta dado que la aproximación

analítica hacia el fenómeno sociocultural de la migración

destaca a la experiencia individual como una referencia del proceso estructural

mayor.

Sólo

ocho familias constitutivas del 26,6% del total consultado no presentan la

experiencia migratoria en ninguno de los tipos enunciados. Estos casos de

familias sin migrantes se presentaron en: Panguipulli, Loncoche, Fresia, San

José de la Mariquina, Futrono, San Juan de la Costa y Río Negro.

En

las restantes veintidos familias, en tanto, la migración se manifiesta de

modo múltiple, tal como se expresa en el siguiente

cuadro:

Tabla.

Tipos de migración

| Tipo

de migración |

Cifras

|

Zonas

|

| Temporal

|

8 |

Panguipulli,

Futrono, La Unión, San Juan de la Costa, San Pablo |

| Estacional

Sin

retorno

Ocasional

|

10

14

10

|

Panguipulli,

Lanco, Futrono, La Unión, San Juan de la Costa, San Pablo, Río

Negro

Lanco, Calbuco, Futrono, La Unión,

San Juan de la Costa, San Pablo, Río Negro

Panguipulli, Lanco, Futrono, La Unión,

San Juan de la Costa, San Pablo, Río Negro |

Como

se puede observar en la tabla anterior el panorama migratorio es de alta

complejidad, siendo riesgoso avanzar análisis más profundos dada

la reducida información recogida con ocasión de esta

investigación. No obstante, es importante destacar ciertas generalidades

tales como el que todos los tipos de migración están presentes en

al menos cinco de las diez zonas consultadas. La migración sin retorno

resulta ser la más frecuente, situación que se corresponde a su

vez con la información antes descrita en torno a los tipos de familia y a

la correlación que podría existir entre la migración

definitiva o sin retorno y la descomposición de la estructura familiar

mapuche tradicional. Efectivamente, este abandono de los espacios de convivencia

familiar más amplios y la reproducción de las familias

jóvenes en centros urbanos u otros sectores en que sea posible acceder a

fuentes de trabajo y/o centros educativos, podría estar fomentando la

desarticulación de la familia extensa en las comunidades. En este

proceso, es la zona de Futrono la que reproduce todos los tipos de

migración, situación que se corresponde con la anterior que la

señala como una de las zonas con mayor frecuencia de estudios medios

entre sus entrevistados.

2.4.

Agentes culturales

La

entrevista presenta un listado de diecinueve agentes culturales y consulta a los

entrevistados si identifica el ejercicio de sus cargos en cuatro contextos de

tipo espacial y temporal. Cabe señalar que la complejidad de este

ítem permite suponer dificultades en su aplicación y cierto grado

de confusión en los entrevistados dada su extensión. Los contextos

enunciados no eran excluyentes entre sí, lo cual puede haber dificultado

tanto la consulta como la respuesta.

Veintiséis

entrevistados, el 86,6%, identifica a estos agentes culturales en ejercicio en

uno o más de los cuatro contextos enunciados. Sólo el 24,4% de los

entrevistados no les reconoce existencia; ellos proceden de las zonas de Lanco,

San Juan de la Costa y Río Negro, siendo esta última la zona en

que el desconocimiento es más generalizado.

En

el contexto del lof, los agentes más reconocidos (por más de

veinte entrevistados) son, según orden descendente:

Tabla.

Agentes más identificados

| Entrevistados

que le reconocen |

Agentes

más identificados en lof |

| 26

|

ñimife

ñimitufe |

Artesano

|

| 26

|

rukafe

|

Que

sabe construir ruka |

| 25

|

logko

|

|

| 25

|

werken

|

|

| 24

|

gütamchefe

|

Componedor

de huesos |

| 23

|

gübamchefe

|

Da

consejos |

| 23

|

mayxufe

|

Trabaja

con madera |

| 22

|

lawentuchefe

|

Hacer

medicina |

| 22

|

ülkantufe

|

Músico

|

| 21

|

wewpife

|

Conocedor

de la historia |

| 21

|

kalfümalen

|

Niña

que acompaña la rogativa |

| 20

|

pillankushe

|

|

Medianamente

identificados (por menos de veinte entrevistados) según orden descendente

son:

Tabla.

Agentes medianamente identificados

| Entrevistados

que le reconocen |

Agentes

medianamente identificado en lof |

| 19

|

ñizol

logko |

|

| 19

|

gijatufe

|

Sabio

en el mundo espiritual |

| 17

|

puñeñelchefe

|

Partera

|

| 17

|

wizufe

|

Trabaja

con greda |

| 16

|

ngenpin

o nguillatunkaman |

Persona

que hace la rogativa |

Finalmente,

los agentes culturales menos identificados o más desconocidos desde el

interior del

lof

son:

Tabla.

Agentes menos identificados

| Entrevistados

que le reconocen |

Agentes

menos identificados en lof |

| 11

|

machi

|

|

| 11

|

Rüxatufe

o Rüxafe |

joyero

|

En

el ámbito de la cultura

mapuche

todos son igualmente reconocidos, sin

notarse diferencia significativa en ningún caso.

Respecto

a la temporalidad de la acción de estos agentes si se presenta una

diferencia notablemente correspondiente con la identificación en el

lof.

El

ñimife

y el

rukafe

siguen siendo los agentes más reconocidos, cuya acción

habría trascendido en el tiempo y seguiría presente en la

actualidad. Les seguirían el

weipife,

el

werken

y el

logko.

En el sentido opuesto, los agentes menos identificados en el presente

serían el/la machi, el

rüxafe

y el

ngenpin

o

nguillatunkaman,

este último, antes medianamente identificado en el universo del

lof.

Finalmente, pocos entrevistados que

desconocieron la acción de algunos agentes tanto en el presente como en

el pasado. Tres entrevistados desconocieron la acción en el pasado del

ngenpin

o

nguillatunkaman,

pillankushe

y

kalfümalen,

respectivamente. Dos de estos agentes, el

ngenpin

y el pillankushe

fueron finalmente desconocidos totalmente

– manifestaron no saber nada de ellos – en cuatro y cinco casos

respectivamente.

3.

Relaciones en el ámbito económico – cultural

3.1.

Participación y preparación del

nguillatun

La

información proporcionada por la entrevista respecto a este dominio socio

religioso es la siguiente:

- •

el 63,3% de los entrevistados

participa en

nguillatun.

Las zonas en que más homogéneamente se responde de modo afirmativo

son Panguipulli, La Unión y San Juan de la Costa, en las cuales todos los

entrevistados habrían afirmado participar en esta ceremonia.

- •

el 36% de los entrevistados

no participa en

nguillatun.

Las zonas en que esta respuesta negativa es la más extendida son San

Pablo y Río Negro.

- •

el 60% de los entrevistados

participa de la

preparación del

nguillatun.

Las zonas en que más se participa de la preparación del

nguillatun

son igualmente Panguipulli, La Unión y San Juan de la Costa.

- •

el 40% de los entrevistados

no

participa de la

preparación del

nguillatun.

Del mismo modo que en el caso anterior,

las zonas en que no hay participación son San Pablo y Río Negro.

La

preparación del

nguillatun

es una etapa importante para las familias

wijice,

tanto desde el punto de vista socioeconómico como desde el punto de vista

cultural. Fueron repetidamente señaladas dos etapas en la

preparación del

nguillatun:

una material y otra espiritual. Del mismo modo se hizo la distinción

entre participar organizando y participar como visita, en ambos casos

habría preparación material y espiritual previa. Además de

describirse esta etapa anterior al ceremonial como aquella en la cual

desempeñan tareas propias de la preparación de un evento

socialmente importante –que implica encuentros, comensalidad y

conocimiento– las personas entrevistadas destacaron el sentimiento que les

inunda en esta etapa: entusiasmo, amistad y alegría, son algunos de los

calificativos utilizados. Uno, dos y hasta cuatro meses antes de la ceremonia se

comienza a sentir su llegada, los preparativos comienzan a ocupar gratamente el

tiempo de los comuneros. La preparación de los instrumentos, la

disposición de los caballos y la selección de los animales que

serán sacrificados se produce con el tiempo y la participación de

quienes se involucran en la celebración del

nguillatun.

Los

primeros en ser convocados al

kamarikuwe

o al nguillatuwe

(a excepción de un entrevistado no

hay referencia a su

distinción)

son los colaboradores directos del

lonko,

y entre ellos toman acuerdos de fechas y personas que serán convocadas.

En una segunda reunión se tratan los detalles de materiales e invitados,

se confirman las fechas y se organizan los

trabajos.

Los hombres se dedican a tareas tales como

la construcción de las ramadas y la recolección de la leña

necesaria para el momento, y las mujeres a la preparación de las bebidas

y comidas que serán compartidas y consumidas en la ocasión.

El

comportamiento individual y familiar es una esfera de cuidado durante esta

etapa, la preparación para el

nguillatun

implica disponer de una actitud positiva, acorde con el ánimo de

compartir que inunda esta etapa. Esta situación se ve fortalecida al

interior de cada familia en que los lazos entre padres e hijos siguen

canalizando los valores de crianza mapuche. Las mujeres preparan a sus hijos

con consejos respecto de cómo comportarse, al mismo tiempo que preparan o

adquieren sus vestimentas, los utensilios para cocinar y comer y organizan la

distribución de los recursos que la familia destina para la ceremonia. En

la comunidad de

Pichilafkenmapu,

San Juan de la Costa, se recuerda la organización del nguillatun

según el calendario agrícola de siembras y cosechas: “lo

hacían en mayo, para las siembras,

y

en diciembre – enero para las

cosechas” (J.P., Pichilafkenmapu). El nguillatun es para los wijice

una

ceremonia de agradecimiento y de ofrenda,

a la cual le asignan sentido vital en términos religiosos y

espirituales... “Participar en él forma parte del destino de las

personas, que poseen la fuerza del ngen mapu o ngen lelfün”

(Pidenco).

Otro

factor destacado por los entrevistados es la presencia y acción de la

autoridad del

lonko,

quien es caracterizado como la figura que propone, organiza y decide la forma en

que se harán los preparativos. La autoridad del

nguillatufe

y el

ngenpin es mencionada como una instancia

de respeto fundamental en lo que a la organización del

nguillatun

se refiere. La opción de participar en el ceremonial ha sido desde el

pasado una opción que exige una actitud de adhesión plena tanto a

las estructuras político religiosas como a las normas de comportamiento

individual y social mapuche. Participar de la preparación de la ceremonia

constituye así mismo un acto de pertenencia vital. Al preparar la

ceremonia ya se estaría en contacto con

chaw

ngenechen

quien observaría estos comportamientos y luego respondería

coherentemente bien o mal a las personas, sus familias y sus pertenencias.

El

funcionamiento de la organización mapuche es fundamental en la

organización del

nguillatun.

Los entrevistados coinciden en señalar que si este aspecto funciona la

ceremonia será ordenada y cumplirá sus objetivos. En la zona de

San Juan de la Costa Norte, el

lonko

menciona que con ocasión del

nguillatun

debe solicitar el permiso correspondiente con varios meses de antelación.

En la distribución de las responsabilidades se destacan quienes

estarán encargados del orden, de la recepción de las visitas y de

la invitación personalizada del

machi.

Luego, el trabajo práctico involucra a todos los integrantes de la

familia. Cabe destacar que en esta zona el

nguillatun

es una actividad reincorporada sólo hace tres años. Sobre la

pérdida del

palin

y el

xawun

argumentan que tal distancia se habría debido a la ausencia de agentes

religiosos y ancianos que impulsasen su práctica, además de la

extendida presencia de misioneros en la zona.

Centros

ceremoniales sector San Juan de la Costa.

Testimonios personales señalaron

que el valor del ceremonial es relacionar a las personas con sus antepasados, la

participación se ve así animada por la búsqueda de fuerza y

de sabiduría. La memoria de los entrevistados describe que la actitud de

sus antepasados habría tenido esta misma orientación de entusiasmo

y dedicación hacia el ceremonial. La transmisión de este sentido

emotivo de la práctica ritual cobra sentido con la condición que

algunos mapuche entrevistados pusieron para la continuidad cultural:

“nunca debe dejar el mapuche de hacer la rogativa a su manera” (J.

C, Kojalwe mapu). Desde el pasado también se arrastra el sentimiento de

descanso tras la realización de la ceremonia, luego de haberla vivido sus

protagonistas sentían y proyectaban el alivio de haberse acercado

adecuadamente a las dimensiones espirituales del mundo que habitan. Este tipo de

señales que corroboran la importancia existencial del ceremonial

está marcadamente presente en los testimonios de la zona de

Panguipulli

(Malchehue),

en donde a pesar de la ya extendida presencia evangélica, el ceremonial

permanece organizado según valores y prácticas históricas.

En este mismo sector, señalaron que el

kamarikun

tendría más

in

bría

seguido antiguamente la misma orientación. U: “era obligatorio usar

la vestimenta completa, desde los niños hasta

sa

|

|

|

|

|

Tabla.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Zona |

la |

Zona

|

|

| ipull |

nguillchehue

|

|

nguillatuwe

ncumucun |

|

Pangu |

Ma |

La

Unión |

Cu |

| Panguip |

/ |

|

|

| Panguip |

Cayumapu

bajo lto |

La

Unión |

Cuncu

mukun |

| Panguip |

Koz

Koz A |

S

J de la C S |

Punotro

aicolpi - P |

| Loncoche

|

Collico

bajo |

S

J de la C |

M |

| Fresia

anco |

/ uechun - Malalhue |

S

J de la C |

/ notro |

| L |

H |

S

J de la C |

Pu |

| Lanco

|

Hu |

S

J de la C |

Pu |

| Lanco

M |

Huechun

|

S

J de la C |

Pu |

| S

J de la |

kojawemu

) - puri |

San

Pablo |

/ |

| S

J de la M |

koyawe

(mu |

San

Pablo an Pablo |

Pu/

|

|

Calbuco |

/ |

SR |

/ |

Lago

Ranco Rupumeika Río Negro / La

Unión /

Veinte entrevistados identifican un

nguillatuwe

en territorios próximos a sus

lof

o comunidades. Los diez entrevistados restantes no señalaron el nombre de

ningún

nguillatuwe,

lo que no necesariamente coincide con la no participación. En el caso de

entrevistados de San Pablo y San Juan de la Costa que manifestaron no participar

ni preparar el

nguillatun

de igual modo ambos identificaron el

nguillatuwe

de Punotro. Esta situación estaría señalando el

desplazamiento de las prácticas y del pensamiento religioso mapuche

h

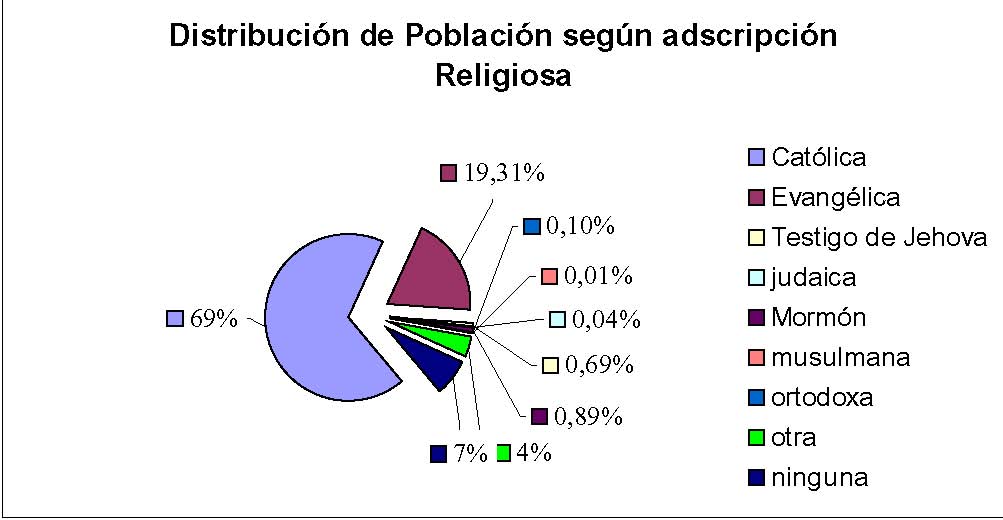

Gráfico

de distribución de población total del territorio según

adscripción religiosa, según Censo de Población 2002,

Territorio Wijice.

3.2.

Ceremonias

Entre

las ceremonias mayormente sostenidas en el tiempo destacan el

nguillatun

(60%), el

we xipantu

(63,3%) y el

palin

(53,3%)

, y entre las perdidas el

mingako

(50%) y el

xawun

(43,3%). La zona en que mayormente se

mantiene la práctica de estas ceremonias sería Lanco, mientras que

la que nuevamente manifiesta mayor abandono es la zona de Río Negro.

La

entrevista destaca en el ámbito ceremonial la consulta respecto a las

familias que en cada territorio participarían preparando u/o como

invitados al

nguillatun.

Tabla.

Troncos familiares participantes e invitados al

nguillatun

| Lof

|

Troncos

participantes |

Lof

invitados |

| Malchehue

- Quitrico |

Millapan

- Hueque – Quilaqueo – Catriquir |

Kare

kuy kuy - Kalafquen - Puyehue |

| Quitrico

|

Manquel-Lonkoñanko-Millapan-Hueque-Catriquir

|

kulxunkawe-puyewe-alwakari

|

| Pidenko

Cayumapu |

Catripan

|

Ragintuleufu

|

| Coz

Coz |

Tripayante

|

/

|

| Rancahue

|

Nitrihuala

– Ilimante |

Malalhue-

Lilcoco-Collimallin-Coihue |

| Peñasmó

|

/

|

/

|

| Quilche

|

Compayante

– Tripayante - Millanao |

Malalhue

alto - Lilcoco |

| Quilche

|

Compayante

– Tripayante - Millanao |

Malalhue

alto - Lilcoco |

| Quilche

|

Compayante

- MIllalef - Millanao |

Lilcoco

- Malalhue - Antilhue |

| Maikillawe

|

Caniulaf

- Walmelafquen |

Chan

chan - Maikijawe |

| Maikillawe

- Mewin alto |

Matías

- Caniulaf - Walmelafquen |

Chan

chan - Maikijawe |

|

|

|

| /

|

/

|

/

|

| Kalkurupe

|

Antillanca

- Tripaiyan |

/

|

| Wekekura

|

Pitripan

- Calfulef - Manque |

/

|

| Rupumeika

|

Raiwanke

- Weke - Piukepan - Quinillao |

/

|

| /

|

Ancapi

- Loncochino |

/

|

| /

|

Naipallantü

- Huenulef - Huenchucona |

/

|

|

|

|

|

|

|

| /

|

Naipallan

|

Lilcoco-Antilhue-

pilpilcahuin |

| /

|

Naguil

Hualaman - Huenumil |

/

|

| /

|

Caucao

- Naguil - Lefiñanco - Paillamanque |

Quillipuyi

- Osorno |

| /

|

/

|

/

|

| /

|

Aucapan

- Llanquileo - Piniao - Pinol |

Punotro

- Pichilafkenmapu - Trafunko |

| /

|

Maichin

- Aucapan |

Panguimapu

- Purrahue - Trofun |

| /

|

Camiao

- Pañil - Maichin - Llanquileo |

Putrentren

- Pulurruca- Panguimapu |

| /

|

/

|

/

|

| /

|

No

hay nguillatun |

/

|

| /

|

No

hay nguillatun |

/

|

| La

Catrihuala |

Cheuquian

- Quintul |

/

|

| La

Catrihuala |

/

|

/

|

| /

|

/

|

No

hay nguillatun |

Como

puede constatarse en la tabla las zonas en que más vitalidad conserva el

nguillatun

son Panguipulli, Lanco, San José de la Mariquina y Futrono. Las

relaciones intra y extra

lof

se ponen de manifiesto a partir de la experiencia familiar de los entrevistados,

quienes en sus respuestas señalan a las familias reconocidas y con las

cuales afirman mantener relaciones sociales que se ven fortalecidas con la

participación en el ceremonial. En la única zona en la que no se

reconoce

nguillatuwe,

Río Negro, también los entrevistados desconocen relaciones

ceremoniales con otras familias, ratificando la información en torno a la

descomposición socio religiosa en tal territorio. Finalmente, es el

nguillatuwe de Punotro el más identificado al ser señalado por

cinco de los treinta entrevistados como el principal nguillatuwe de referencia.

Por

otro lado, las causas atribuidas al abandono de este tipo de ceremonias son la

intervención de las iglesias evangélicas y católicas, para

el caso del

nguillatun

o

kamarikun,

y la presencia del fútbol como sucesor del

palin.

El abandono de la celebración del

we

xipantu

se desprende de las mismas causas derivadas de la intervención religiosa

y la sobre posición de la celebración de san Juan, además

de la asimilación del denominado año nuevo

wingka

y de su correspondiente celebración.

El

abandono progresivo de la práctica del

mingako

en tanto, es atribuido a múltiples causas entre las cuales destacan los

cambios productivos y las alteraciones del calendario agrícola. Esta

última situación habría igualmente inhibido la

realización de

nguillatun

y otras ceremonias propias de estas actividades ahora destinadas a la

producción comercial. Los cambios en la economía

wijice

habrían alterado directamente el sistema de relaciones sociales que

organizaba la producción familiar.

Se

dio el caso de entrevistados evangélicos que respondieron moderadamente a

las preguntas del ámbito cultural, transmitiendo incomodidad ante el tema

a través de sus respuestas. Se remitieron a comentar muy ligeramente lo

que fueron las prácticas de sus antepasados, desconociéndolas como

legítimas aun cuando demostraron indirectamente conocer su contenido.

Entre

las principales causas que los entrevistados mencionaron para justificar el

abandono de estas ceremonias encontramos: causas históricas –

hechos sucedidos -, y causas valóricas – sentimientos e

interpretaciones personales respecto al porqué las actividades sociales y

religiosas propias de la cultura fueron quedando en el pasado. Entre las

primeras destacan la superposición del calendario occidental, la muerte

de los líderes políticos y espirituales que conducían y

organizaban las ceremonias, y el surgimiento de nuevas actividades que hoy

estarían reemplazando a las anteriores (el fútbol es reconocido

reemplazante del

palin).

Entre las razones que involucran valores aparece la falta de solidaridad y

confianza entre la gente, la irresponsabilidad y la desunión, y la

incorporación del dinero como mecanismo ahora mediatizante de cualquier

acción.

Quienes

manifiestan no haber participado nunca en alguna ceremonia religiosa como el

nguillatun

o

kamarikun,

pero reconocen haber recibido descripciones respecto de cómo se

realizaban, resaltan la dimensión valórica sentida y destacada por

sus participantes. Comuneros de las zonas de San Juan de la Costa Sur, reconocen

que estas actividades les pertenecen culturalmente y las asocian directamente

con la bonanza en las cosechas, las buenas condiciones climáticas, la

disponibilidad de recursos y otras acciones que serían respuestas

favorables a su realización.

En

el sector de San Pablo, esta situación de abandono se muestra severamente

acrecentada. Los últimos

nguillatun

se remontan a 60 años atrás, sin quedar a la fecha ningún

indicio de lo que fue. La población entrevistada manifiesta desconocer el

universo de ideas y prácticas concernientes al

nguillatun,

we

xipantu,

mingako

y

xawun,

siendo el

palin

la única práctica mapuche aun presente en la zona. El

mingako

perdió sentido por causas que los comuneros atribuyen a la intensiva

acción del Estado y la incorporación de la maquinaria en el

trabajo agrícola. El

paliwe

de

Quilacahuin

es el único referente de actividad cultural presente en la zona,

reconocida como tal y conservada a través de su práctica

frecuente.

Similar

es la situación de la comunidad

La

Catrihuala,

en la zona de Río Negro, limítrofe con el Fundo Cordillera

Inostroza. Entrevistados comentaron lo siguiente respecto al

nguillatun:

“en la comunidad

nunca se ha hecho... no lo

conocemos”. Del mismo modo

respondieron ante las otras actividades licitadas a excepción del

xawun,

al cual le asignan la función de ordenarlos para la defensa de la tierra,

un problema que catalogan como histórico. Los entrevistados insistieron

en que hoy en día su principal actividad es la forestal, absorbiendo la

mano de obra de la comunidad y restringiendo su vinculación con el mundo

wijice.

En esta comunidad los agentes culturales son desconocidos o bien situados en el

pasado, y en el marco de una cultura mapuche lejana a su estilo de vida actual,

en la que impera la migración por largos periodos de tiempo y la

ocupación como obrero de la empresa forestal.

Un

entrevistado originario del lugar,

recordó que el último

nguillatun

se habría realizado en la zona hace aproximadamente 60 años, y

habría sido dirigido por P. Piniao, procedente de San Juan de la Costa.

El último

longko

de

La

Catrihuala

habría sido M. Antilef Purralef, quien fue descrito como un hombre muy

rico que terminó su vida siendo muy pobre, tras haber perdido sus tierras

trigueras hoy en manos de particulares.

Esta

misma situación se reitera en la zona San Juan de la Costa Sur. Los

comuneros

wijice

del sector expresan que la única actividad que se mantiene vigente es el

we

xipantu.

Esto último, dado el impulso que han venido dando organismos estatales a

la celebración de actividades propias de la cultura, las que han apoyado

económica y materialmente. La pérdida de las actividades propias

de la cultura es atribuida a la desintegración entre las personas y

familias al interior de las comunidades, por causas principalmente externas. Del

mismo modo, se habrían producido en este sector importantes logros desde

la intervención pública y privada de organismos que han

reestructurado la vida social y el corpus ideológico de sus habitantes, y

la sobre posición de prácticas como el fútbol sobre el

palin.

No obstante esta situación, en este sector se identifican lugares

sagrados como

winkul

y

kamarikuwe,

demostrando con ello que el hito de abandono se sucedió en lo

últimos años, y que el conocimiento de los espacios naturales

mapuche permanece en el ideario local.

Otro

aspecto a destacar en relación a los lugares sagrados es la

donación de tierras que algunos comuneros habrían hecho a misiones

católicas en San Juan de la Costa donde habría un cementerio y un

kamarikuwe.

Una

situación intermedia estaría siendo experimentada por comuneros de

la zona de San Juan de Costa en que tras haberse recuperado el

nguillatun

en Maicolpi,

valoraron la oportunidad de participar

desde el punto de vista personal y social. Esta instancia sería

representativa de una intencionalidad latente y manifiesta entre los

entrevistados no evangelizados por mantener la religión mapuche

wijice.

Entre estas personas se sigue percibiendo la transmisión del sentido

emocional y existencial que los antepasados daban al ceremonial, expresando la

necesidad sentida de recuperarlo y mantenerlo a través del tiempo en el

territorio

wijice.

Esta recuperación ceremonial constituye un aliciente para aquellos

comuneros que resienten la pérdida de instancias tales como el

xawun

y el

mingako,

las que según sus interpretaciones se habrían debido a la

extensión de valores incompatibles con la reproducción de estas

actividades: la producción individual y las responsabilidades laborales

fuera de la comunidad impide que se sigan realizando

mingako,

y los deportes difundidos desde la escuela se impusieron a la práctica

del

palin

por parte de los niños y jóvenes.

Es

importante aclarar que la mención que los entrevistados hacen respecto a

la celebración del

we

xipantu

se debe en su totalidad a la promoción antes mencionada, por parte de

organismos estatales. En las zonas en que esta celebración se

mantenía cabe destacar que esta ya se había transformado en la

fiesta de San Juan. No existen datos respecto a la mantención

ininterrumpida de la celebración del

we

xipantu

según su sentido cosmológico original.

3.3.

Lugares sagrados

Siete

son los lugares sagrados distinguidos por la entrevista y expuestos para

identificar su permanencia, desaparición o inexistencia. La siguiente

tabla, señala el número de entrevistados y los lugares sagrados

identificados por ellos:

Tabla.

Identificación de lugares sagrados

| Nº

de entrev. |

Lug.

sagrados |

Nº

de entrev. |

Lug.

sagrados |

| 16

|

wigkul

|

10

|

xen

xen |

| 15

|

cementerio

|

11

|

Paliwe

|

| 15

|

Kamarikuwe

|

7

|

Konatüfü

|

| 10

|

xen

xen |

7

|

Renü

|

El

lugar más identificado es el

wigkul.

Las zonas en que este lugar aparece absolutamente desconocido son Panguipulli y

San Pablo.

El

lugar menos identificado es el

renü.

Se le desconoce en las zonas de Panguipulli, Futrono, La Unión, San Juan

de la Costa y San Pablo.

La

siguiente tabla, describe la situación de los lugares sagrados en cada

zona:

Tabla.

Lugares sagrados reconocidos y no reconocidos según zona

| Zona

|

Lugares

sagrados reconocidos |

Lugares

sagrados no reconocidos |

| Panguipulli

|

Cementerio

Kamarikuwe

Konatüfü

Renü |

Xen

xen

Wigkul

paliwe |

| Loncoche

|

Cementerio

Kamarikuwe |

Xen

xen

Wingkul

Paliwe

Konatüfü

Renü |

| Fresia

|

|

Xen

xen

Wigkul

Cementerio

Paliwe

Kamarikuwe

Konatüfü

Renü

|

| Lanco

|

Xen

xen

Wigkul

Cementerio

Paliwe

Kamarikuwe

Konatüfü

Renü |

|

| San

José de la Mariquina |

Xen

xen

Wigkul

Cementerio

Paliwe

Kamarikuwe

Konatüfü

Renü |

|

| Futrono

|

Xen

xen

Wigkul

Cementerio

Paliwe

Kamarikuwe

Konatüfü

Renü |

|

| La

Unión |

Xen

xen

Wigkul

Cementerio

Paliwe

Kamarikuwe |

Konatüfü

Renü |

| San

Juan de la Costa |

Xen

xen

Wigkul

Paliwe

Kamarikuwe

Konatüfü |

Cementerio

Renü |

| San

Pablo |

Xen

xen

Paliwe |

Wigkul

Cementerio

Kamarikuwe

Konatüfü

Renü |

| Río

Negro |

Wigkul

Cementerio

Paliwe

Kamarikuwe |

Xen

xen

Konatüfü

Renü |

La

tabla anterior muestra muy gráficamente las zonas con mayor

desaparición o inexistencia de determinados lugares, así como

también otras en que la conservación y la existencia se han

manifestado pudiendo convertirse en un importante indicador de permanencia

cultural y religiosa.

Como

antes se señalaba, en las comunidades Malalhue y Antilhue, de la zona de

Lanco, se manifiesta la permanencia de todas las actividades culturales

religiosas, deportivas y sociales. En dicho lugar, se habrían conservado

hasta la fecha lugares sagrados tanto desde el punto de vista eco

sistémico como desde el punto de vista sociocultural,

conservándose los conceptos relativos a cada espacio y las valoraciones

correspondientes.

En

otras comunidades de la zona de La Unión en tanto, se conservan los

espacios sagrados sólo en la memoria de los entrevistados,

identificándose a los actuales dueños como propietarios

particulares o empresas forestales que hoy explotan el territorio (La Forestal

Pedro de Valdivia ocuparía territorio reconocido como

paliwe

por la comunidad

Pilpilcahuin

en La Unión, y la Forestal Tornagaleones tendría territorio de

konatufü,

de la comunidad Loma de la Piedra en San Juan de la Costa) . Paralelo a estos

procesos se viene dando en estos sectores la

migración sin

retorno de jóvenes en busca de

oportunidades laborales, situación que se plasma igualmente en la

pérdida de actividades como el

palín

y el

mingako.