Economia

La

economía mapuche ha transitado en las últimos décadas hacia

un “rápido proceso de descomposición” con la

introducción e impactos del modelo económico neoliberal actual.

Este proceso constituye hoy una nueva forma de intervención en la

precaria vida de las comunidades mapuches y es considerado también como

una nueva forma de asimilación que obliga a los mapuche a adoptar

determinadas formas de producción, consumo y relaciones económicas

en las cuales se basa el desarrollo de la sociedad nacional.

Pero

aun con esas nueva formas de intervención, para dirigentes y miembros de

comunidades es posible todavía descubrir y destacar formas de trabajo y

producción propias. Así para los wijice la economía actual

en el territorio se debe entender como procesos distintos y relacionados entre

dos sociedades por cuanto se nutre tanto de elementos culturales propios y que

recoge elementos de la cultura de la sociedad nacional, el cual es reconocido

por su características negativas en la vida de los wijice.

1. Economía wijice y

economía liberal

E

en

los que se cuentan el idioma mapuche, las relaciones sociales y la

cosmovisión. Se trata de un

desarrollo

propio donde los actores son los mismos

wijice, este sistema económico por tanto, no se puede denominar

simplemente “tradicional” ni “moderno” sino que contiene

tanto elementos tradicionales que se siguen desarrollando - como pasa en toda

sociedad - como elementos que

Así se desarrolló una

economía de subsistencia donde se cultiva trigo y otros cereales (papas,

porotos, arvejas etc.), cría animales, artesanía y otras cosas. De

la perspectiva tradicional se conserva

la

tendencia de la producción

mayoritaria para el autoconsumo y en menor medida para la venta, por lo tanto,

la economía es organizada primero fami

md

igualdades

producto de un sistema complejo de herencia de tierra. Nos referimos a

instituciones como ría y la minga tratados más adelante en

detalle. Además hay ciertos significados y sentidos de la del papel del

ser humano dentro de ella, la importancia

d

istema económico wijice se caracteriza por ser de subsistencia en el cual

confluyen relaciones solidarias y valores propios de su cosmovisión es

resultado de un propio desarrollo donde los son los wijice, cuyos elementos se

remontan tanto a raíces muy antiguas que sin embargo se n y siguen

cambiando por efecto de las influencias de la sociedad occidental. istema

económico occidental. Este sistema no sólo ofrece elementos que

pueden ser útiles o en os rechazables por los wijice. Pero resulta claro

su efecto negativo en la cultura pues se ha izado por destruir el propio

desarrollo de la economía de los wijice como

sistema

propio y ha más bien a integrarlos en el sistema occidental. En el marco

de las relaciones interétnicas el mapuche wijice ha visto afectado su

sistema económico tradicional. El impacto de la sociedad en este

ámbito se puede apreciar en que:

que

ha significado que hoy en día los wijice - como los mapuche en general -

cuenten con poca y mala calidad de tierra. En acuerdo al punto anterior, la

escasez de recursos es una causa importante de pobreza, como consecuencia de la

pérdida importante de terrenos. Por eso cada vez más personas

tienen que buscar trabajo asalariado en empresas, debiendo muchas personas y

familias migrar a ciu

La

mayoría de estas personas encuentran puestos de trabajo que son de poco

prestigio y relativamente mal remunerados. “Probablemente, la persistencia

de los elevados índices de pobreza que afecta a los pueblos

indígenas, se debe a una focalización inadecuada del gasto

social.” . Como causas de pobreza se plantean razones que tiene que ver

con “el ingreso, el acceso a la educación, la capacitación

de la mano de obra indígena o su inserción laboral preferentemente

en mercados informales”. Aparentemente se ven las causas de pobreza en

una falta de

integración.28

José Bengoa plantea como solución justificada a la escasez de

recursos que “Sin

ampliación de la cabida de tierras no es posible resolver el problema

mapuche”. (Bengoa 1984:76), eso

significaría

“reparar

un daño histórico

c. A partir de la influencia del sistema

económico occidental se genera un nuevo tipo de relación

económica orientada hacia el mercado, prov

para

vender. Se puede sostener la idea de que se genera un cambio desde una

economía de subsistencia a la inclinación de convertirse en

“micro-empresarios”, con lo cual, se integran totalmente en el

sistema capitalista-occidental perdiendo aspectos propios de su cultura. Desde

el Estado chileno provienen diversas ayudas referidas al ámbito de

desarrollo que conllevan mejoras a fin de elevar la calidad de vida de los

wijice, pero muchas veces tienden a agravar la situación de

integración y asimilación hacia la sociedad occidental. Desde la

reforma agraria, se realizaron muchos cambios en la agricultura chilena,

tendientes a la

modernización

(Bengoa 1948:72), se comenzaron a cultivar

productos cada vez más rentables, una gran parte para exportar, sin

embargo, casi no había cambios en la a

occidental

se relaciona a los índices de pobreza de este sector. síntesis,

ninguno de estos dos “sistemas” funciona efectivamente, ya que gran

parte del sistema e los wijice está destruido, y a la vez ellos

están parcialmente integrados al sistema occidental sin

a.

Apoyar un desarrollo con identidad, protegiendo la estructura propia del sistema

económico wijice, junto con los valores de respeto de las relaciones

sociales, la cultura y la cosmovisión. Elementos que se rescatan de la

historia y de las actividades propias de los wijice y que se puede conectar con

elementos de la economía occidental sin destruir el propio sistema como

tal. Esta propuesta involucra la

recuperación

de la propia cultura, inclusive de la tierra. Ambos temas muy complejos, el

primero por la falta de conocimientos que rescaten y difundan formas propias de

trabajos y actividades económicas que convenzan para la sustentabilidad

de la vida actual en las comunidades. El proceso de devolución de tierras

es lento y sin posibilidades en el corto plazo de solucionar las expectativas

de la comunidades en e

b.

La otra solución posible es ayudarles a integrarse totalmente en el

sistema occidental como por ejemplo en el mercado laboral y comercial. Esta

segunda orientación económica implicaría la

integración

a la sociedad chilena occidental, bajo el

supuesto de que la integración al mercado a través del trabajo

asalariado debería implicar una mejora en la situación

socioeconó

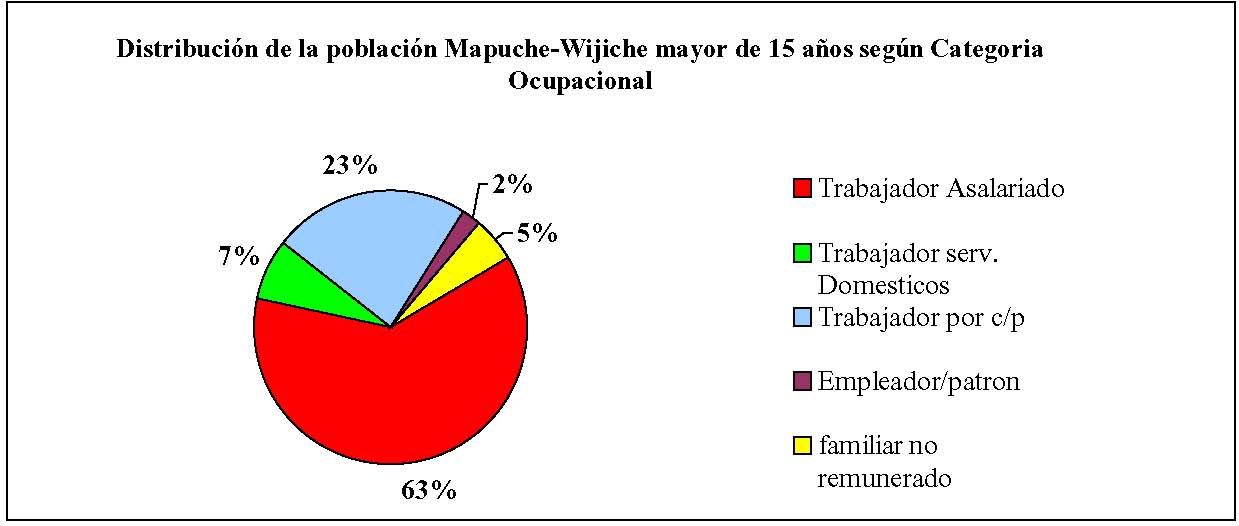

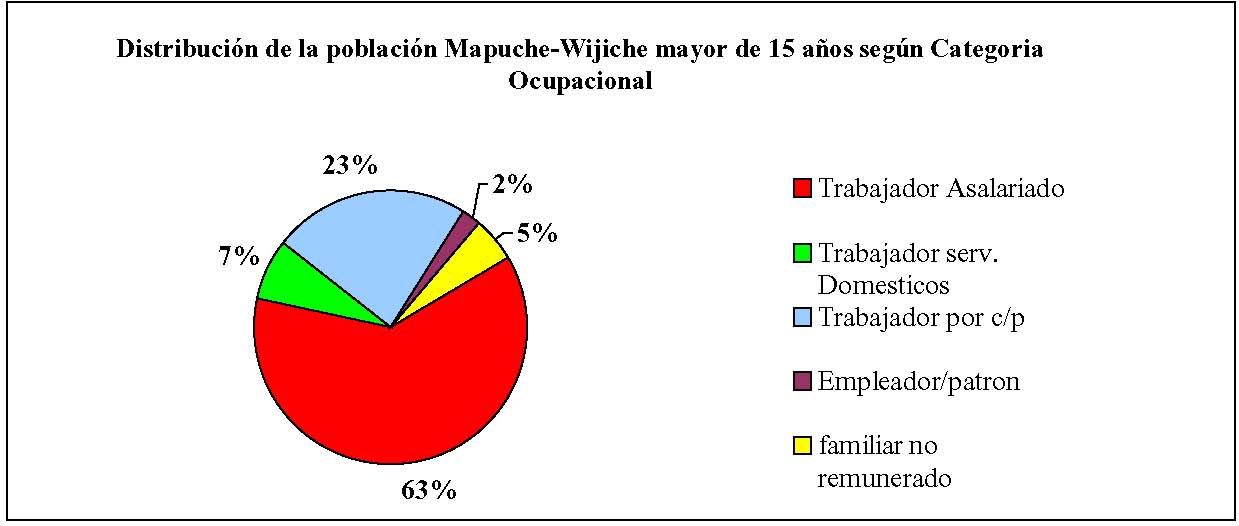

Fuente:

INE, Censo de Población 2002.

| Provincia

|

Trabajador

|

Trabajador

de |

Trabajador

por |

Empleador

|

Familiar

no |

Población

de 15 |

| Hombre/Mujer

|

asalariado

|

serv.

doméstico |

cuenta

propia |

Empresario

/ patrón |

remunerado

|

años

o más. |

| Valdivia

|

|

|

|

|

|

|

| Hombres

|

4513

|

58 |

1801 |

160 |

491

|

7023 |

| Mujeres

|

1125

|

585 |

329 |

61 |

88

|

2188 |

|

|

|

|

|

|

|

| Mapuche

total |

5638

|

643 |

2130 |

221 |

579

|

9211 |

|

|

|

|

|

|

|

| Osorno

|

|

|

|

|

|

|

| Hombres

|

3440

|

40 |

1437 |

129 |

301

|

5347 |

| Mujeres

|

993

|

565 |

257 |

53 |

70

|

1938 |

|

|

|

|

|

|

|

| Mapuche

total |

4433

|

605 |

1694 |

182 |

371

|

7285 |

|

|

|

|

|

|

|

| Llanquihue

S/Coch. |

|

|

|

|

|

|

| Hombres

|

2691

|

30 |

927 |

105 |

66

|

3819 |

| Mujeres

|

1131

|

360 |

148 |

37 |

23

|

1699 |

| Mapuche

total |

3822

|

390 |

1075 |

142 |

89

|

5518 |

|

|

|

|

|

|

|

| Totales

|

13.893

|

1.638 |

4.899 |

545 |

1.039

|

22.014 |

Fuente:

INE, Censo de Población 2002

- •

Dos entrevistados de San José de la

Mariquina señalan como ocupación la pesca y el buceo

-

En

cuanto a las principales ocupaciones señaladas dentro del grupo de

asalariados, se destacan las labores de carpintería y otras tareas

remuneradas tales como chofer, obrero de construcción, auxiliar

paramédico, auxiliar de buses, y participación en organizaciones

mapuche (tarea que destacan por la dedicación de tiempo antes que por la

generación de ingresos económicos). Entre las mujeres se reitera

la ocupación como asesora del hogar, directamente relacionada con la

migración temporal o sin retorno. Esta tarea es desempeñada

principalmente en los centros urbanos antes mencionados, y exige el abandono de

las mujeres solteras de sus lugares de origen, a la vez que las imposibilita de

reproducirse según la pauta mapuche que les indica trasladarse al

territorio del varón para dedicarse a la crianza de los hijos.

Otro

aspecto importante de destacar es la cesantía en la que expresan

encontrarse individuos mapuche de comunidades rurales que han recibido

educación superior y por tanto cuentan con una especialidad

técnica reconocida. Se trata de personas que respaldan su

ocupación en una formación especializada, y que se encuentran

inactivos laboralmente, priorizando su área de especialidad a la hora de

buscar y optar por algún trabajo.

Las

actividades que generan ingresos económicos al grupo familiar suelen

estar directamente relacionadas con el tipo de

migración

que se experimenta por sus miembros.

2.2.

Producción familiar

La

economía mapuche es organizada

familiarmente, es

decir, “el acceso a la tierra y su

usufructo se realiza

familiarmente.”

El trabajo es hecho y distribuido dentro de la familia, normalmente no se

emplean fuerzas de trabajo fuera de la familia, ni hay un proceso de

proletarización en gran medida. Si bien muchas veces los mapuche tienen

que trabajar adicionalmente fuera de la comunidad, sobre todo si su tierra es

muy pequeña, pero “en la mayor parte de los casos, el salario juega

un papel de complementación de los ingresos familiares, vale decir, los

campesinos obtienen los ingresos principalmente de la explotación de sus

predios.”

A través de la indagación mediante entrevistas

se

pudo obtener la siguiente

información en cuanto a la producción familiar que se

efectúa actualmente.

La

trama productiva más frecuente en todas las zonas consultadas

resultó ser la de chacra, animales, huerta y aves. Veinticinco

entrevistados señalaron producir chacra, veintidós criar animales,

veintiuno producir huerta, y diecinueve criar aves.

Según

cada zona, es posible distinguir los principales cultivos a fin de iniciar un

perfil económico y productivo del territorio:

Tabla.

Principales cultivos en cada zona.

| Zona

|

Producción

principal |

| Panguipulli

|

Huerta

– chacra – animales – aves |

| Loncoche

|

Huerta

– chacra – aves |

| Fresia

|

Huerta

– chacra – animales – aves |

| Lanco

|

Huerta

– cereales – aves – forestal |

| San

José de la Mariquina |

Huerta

– chacra – animales – aves – mar |

| Futrono

|

Huerta

– chacra – animales – aves – frutas |

| La

Unión |

Huerta

– chacra – animales - aves |

| San

Juan de la Costa |

Huerta

– chacra – animales – aves - artesanía |

| San

Pablo |

Huerta

– chacra – animales – aves -frutas |

| Río

Negro |

Huerta

– chacra – animales – aves - forestal |

Como

puede observarse, existen pautas productivas compartidas por la mayor parte de

las zonas, como también producciones locales permitidas por las

condiciones ecológicas de cada lugar. Desde esta perspectiva resalta la

pesca y recolección de productos marinos en la comuna de San José

de la Mariquina y la producción frutal en la zona de Futrono y San Pablo.

Otro tipo de causa podría explicar la incorporación de la

actividad forestal como parte de la producción familiar en las zonas de

Lanco y Río Negro, territorios en que la extensión del modelo

forestal imperante se muestra de manera más evidente. En torno a este

mismo aspecto, es posible describir que la actividad forestal referida por los

entrevistados no constituye exclusivamente la plantación de

pequeñas extensiones de especies altamente comerciales, sino

también la venta de mano de obra a las empresas forestales del sector.

En

cuanto a la

producción para

autoconsumo, esta seguiría siendo

una variable recurrente en la producción familiar mapuche

wijice.

Veinticuatro de los treinta entrevistados, el 80%, afirma destinar cierta

porción de lo producido al autoconsumo familiar, de los cuales tres

destinarían toda su producción a este fin. Los casos en que no

habría producción para autoconsumo corresponderían a las

zonas de Panguipulli, San José de la Mariquina, La Unión, San Juan

de la Costa y San Pablo.

Del

mismo modo la actividad comercial igualmente estaría presente en todo el

territorio consultado. La siguiente tabla permite mostrar las cantidades y

productos comercializados en cada zona:

Tabla.

Productos comercializados según zona

| Zona

|

Cantidades

comercializadas |

Productos

|

| Panguipulli

|

Hasta

tercera parte |

Animales

– chacra - aves |

| Loncoche

|

Hasta

tercera parte |

------------

|

| Fresia

|

30

- 50 % |

Huerta

|

| Lanco

|

Hasta

tercera parte |

Huerta

– chacra - aves |

|

San

José de la Mariquina |

Hasta

tercera parte |

Huerta

– chacra – animales – aves |

| 30

– 50 % |

Animales

|

| 50

– 70 % |

Productos

del mar |

|

Futrono

|

Hasta

tercera parte |

Chacra

– animales - frutas |

| 30

– 50 % |

Animales

|

| 50

– 70 % |

Chacra

|

| 70

– 100 % |

Animales

– miel - flores |

|

La

Unión |

Hasta

tercera parte |

Huerta

– chacra - aves |

| 30

– 50 % |

Aves

|

| 50

– 70 % |

Animales

|

| 70

– 100 % |

Animales

|

|

San

Juan de la Costa |

Hasta

tercera parte |

Huerta

– chacra – animales – aves |

| 30

– 50 % |

Huerta

- animales |

| 50

– 70 % |

Leña

|

| 70

– 100 % |

Carbón

- artesanía |

|

San

Pablo |

Hasta

tercera parte |

Animales

- chacra |

| 50

– 70 % |

Animales

- aves |

| 70

– 100 % |

Artesanía

|

|

Río

Negro |

Hasta

tercera parte |

Animales

|

| 30

– 50 % |

Leña

- madera |

| 70

– 100 % |

Madera

|

La

diversidad productiva no es necesariamente relativa al contexto

ecológico, ésta se enfatiza en los casos en que se comercializan

productos elaborados tales como chicha, miel, tejuelas y artesanías. Aun

cuando en estos dos últimos casos ha de disponerse del recurso maderero,

en todos los anteriores se requiere de áreas de aprendizaje y

especialización que estarían logrando efectos positivos en

términos económicos. No obstante, la producción y la

comercialización de elaborados sólo aparece como indicativa del

desarrollo de estilos productivos particulares, ya que no hay mención

alguna de experiencias de comercialización asociada de ningún

tipo.

2.3.

Relaciones de producción

Este

aspecto intenta resaltar la importancia de las relaciones sociales y de

parentesco en el ámbito productivo. Se asume que la fortaleza de estas

relaciones permitiría tanto la disponibilidad de recursos básicos

en situaciones de escasez como también la mantención de un sistema

productivo familiar equilibrado y acorde con las necesidades temporales y

espaciales.

A

favor de esta premisa, veintiún entrevistados (el 70%) manifiestan

afirmativamente intercambiar productos, entre los que destacan las semillas y

otros de necesidad básica como el trigo. La principal red de intercambio

se produce entre familiares, vecinos y amigos, siendo sólo uno el caso en

que se manifiestó intercambiar con agentes exteriores. De los

veintiún entrevistados, sólo ocho expresan practicar los

intercambios productivos con frecuencia, y los trece restantes lo harían

con poca frecuencia.

Reafirmando

lo que ya se señaló anteriormente existe literatura que hace

mención a la importancia que tienen las relaciones sociales en el

desarrollo de la economía mapuche, característica que

también comparte el grupo wijice, así es como Bengoa (1984)

sostiene que a pesar de fundarse la economía mapuche en la

organización familiar, la comunidad juega un importante papel en el

desarrollo de la

misma, generándose sistemas de

distribución y cooperación con relación a recursos

básicos tales como la

tierra,

mano de

obra y

medios de

producción. (Bengoa

1984:111)

1.

En cuanto al uso y explotación de la tierra se dan los siguientes

mecanismos de colaboración y distribución de este recurso:

a.

Uso de la tierra

Herencia

de tierra

Este

hace referencia a la forma en la que se efectúa el traspaso de la tierra

de una generación a otra, en este sentido los mapuche poseen un sistema

de herencia de tierra patrilineal, es decir, la tierra es heredada por los

hombres (de padre a hijo). Esto está vinculado directamente con el tipo

de matrimonio que se efectúa, el que tradicionalmente es de

carácter exógamo, es decir, las mujeres se casan con hombres que

no son de la comunidad de origen de la mujer, por lo que esto implica el

potencial derecho de uso de tierra adicional en la comunidad de procedencia de

la esposa, sin embargo, estos derechos son generalmente usados solamente por las

familias más pobres, con poca tierra. El sistema de herencia de tierra

que resulta ser mucho más complejo de lo que aquí se menciona,

pero cabe resalta aquí que éste contiene mecanismos que tienden a

“equilibrar las desigualdades de tierra” (Bengoa

1984:130).

Mediería

La

mediería es un mecanismo de colaboración de lata ocurrencia entre

mapuche el que consiste en que una persona trabaja la tierra de otra y el

producto de la cosecha realizada se reparte en partes iguales, éste se

efectúa entre dos personas económicamente iguales y normalmente

“son hechas con miembros de las comunidades, entre parientes o miembros

emparentados de comunidades vecinas” (Bengoa 1984:

143).

La mediería es realizada en la mayoría de los casos a favor de

personas / familias con poca tierra, y ofrece poca ventaja para la persona que

posee la tierra , siendo el sentido de esta colaboración la ayuda que se

efectúa por “factores de índole económico-moral, como

son las necesidades de alimentación de las familias

mapuches.”(Bengoa

1984:128).

Una situación que grafica lo anterior es la mención que hace

Oyarzún de lo que ocurre en una comunidad wijice de Rawe “Una

persona que tiene ovejas, usa la pradera de otra familia para el pastoreo y le

da a cambio una ‘determinada cantidad’ de crías u ovejas

reproductoras”. (Oyarzún 1990:100)

b.

Derecho de pastoreo

Este

hace referencia al derecho para el pastoreo en tierras públicas como

caminos, canchas de gijatun, así como de tierras comunales (Bengoa 1984:

129), existiendo además los derechos de

rastrojo;

eso significa “usar los rastrojos para alimentar el ganado después

de la cosecha y aprovechar el pasto nuevo que crece junto al trigo y

demás cereales” (Bengoa 1984:

130).

c.

Mecanismo de cooperación:

Mingaco

o Minga:

Esta

es una institución de orden cultural “donde el dueño paga

en comida y fiesta el trabajo que emplea en levantar su cosecha (generalmente

de lentejas y remolacha [...])” (Bengoa 1984:

143).

Al respecto Muñoz (1996) plantea que en la zona de Chiloé una

familia u hogar puede contar con mano de obra dentro de la comunidad, como

solicitar ayuda a los vecinos para un trabajo más grande.

Oyarzún

(1995) describe que en la comunidad huilliche de Rahue -Chiloé, cerca de

Cucao-, se practica la minga; la que es definida como un “trabajo

colectivo, no remunerado”. Eso se realiza por ejemplo en la cosecha de

papas y en la construcción de casa. Muchas mingas se hacen con

“unidades familiares completas”. Estableciéndose relaciones

más o menos constantes entre familias que se apoyan repetitivamente a

través de la realización de mingas, por esto es que éstas

además de la ayuda en trabajo ésta posee una importancia

fundamental para “la recreación de una serie de relaciones

sociales”.

d.

Medios de producción

Otra

situación de colaboración mutua es el compartir

medios de

producción “socializando

semillas – mediante medierías – y los medios de trabajo

– mediante las formas comunales del

mismo”,

como las que se describe a continuación:

La

Súplica:

Oyarzún

(1994) describe que la súplica se expresa mediante dos modalidades, una

de éstas hace referencia a la “petición de alguna

herramienta”, especialmente de “las yuntas de bueyes” y, la

segunda modalidad está referida a la “súplica a otras

unidades familiares para que apoyen el trabajo que se está

realizando” como especialmente “esquila de ovejas, siembras, cosecha

de papas”. En ambos casos, a las familias que colaboran, “se le

retribuirá con días de trabajo en su unidad predial”.

Cuadrilla:

Según

Oyarzún 1996 la cuadrilla esta referida a la labor de lavar oro y, siendo

un “trabajo colectivo de tres o cuatro personas” de una o distintas

unidades familiares. Después de vender, el dinero se comparte en partes

iguales, salvo el jefe que recibe la doble cantidad pero también tiene

que comprar materiales.

Estas

distintas formas de colaboración, nos hablan de la solidaridad existente

entre las familias y comunidades, las que se encuentran en estrecha

relación con valores culturales que existen en el ámbito

económico, distintos a los de la economía capitalista: “La

concepción que el mapuche tiene de la tierra es precapitalista, esto es,

le otorga un valor de uso y no un valor de cambio”(Bengoa

1984:117)

Además “no

existe el concepto de

acumulación”, sino que las

decisiones son dirigidas por

“las necesidades

de consumo de las

familias”.

Es

una economía donde “no hay procesos de crecimiento y

capitalización”,

sino que alcanza apenas la satisfacción de las necesidades básicas

y el alcance de un

equilibrio.

2.4.

Alimentación

Veintinueve

de los treinta entrevistados señalan preparar y consumir alimentos

reconocidos como partes de la dieta mapuche. Esta situación representa un

importante resguardo identitario, aun en el estado en que luego veremos se

encuentran los recursos y contextos ecológicos del territorio.

La

alimentación mapuche

wijice

se diversifica en la medida en que los territorios siguen disponiendo de

recursos primarios para el consumo familiar. De este modo, la

desaparición del trigo en la zona de San Juan de la Costa ha

traído consigo la imposibilidad de consumir sus derivados y el

consecuente abandono del conocimiento culinario respectivo. No obstante, el

abandono productivo no implica

el

abandono alimentario en su totalidad,

aunque puede que este sea un proceso en transición. Los comuneros

entrevistados de la zona de San Juan de la Costa manifestaron seguir consumiendo

alimentos tales como el mote, el muzay y el catuto, aun cuando en algunos casos

ya se menciona que el mote industrial y el trigo es adquirido en su totalidad y

no producido.

Con

la información proporcionada por los entrevistados ha sido posible

construir el siguiente glosario básico de alimentos por ellos reconocidos

como alimentos mapuche aun presentes en el territorio:

Tabla.

Alimentos mapuche wijice

| nombre

|

descripción

|

| catuto

|

trigo

molido, pisado, reemplaza al pan |

| changles

|

|

| ensaladas

|

tallos

de quila nueva, berros |

| jiwin

kofke |

sopaipillas

o pancitos fritos, con zapallo en la masa |

| mariscal,

küfuj |

asado,

o en sopa |

| mültrün

- mülxün |

trigo

cocido y molido |

| milcao

|

papa

rayada, al agua o aceite |

| mote

maíz |

maíz

pelado |

| muzay

|

liquido

de trigo a punto de cocer. Maíz, arvejas, kinwa, etc. |

| müllokiñ

|

a

base de arvejas cocidas molidas, hechas pelotitas |

| müla

wingka |

harina

tostada revuelta con papas cocidas y manteca |

| mürke

|

harina

tostada |

| ñachi

|

sangre

de animal, aliñada |

| pescado

|

frito,

estofado, cocido en agua |

| pishko

|

sopa

de trigo y arvejas, habas cocidas en agua |

| püñay

poñi |

papas

rayadas para milcao |

| sopa

de algas |

--------- |

| sopa

de luche |

arvejas,

papas, verduras y luche |

| sopa

de mariscos |

toda

clase de mariscos con verduras |

| sopa

de yuyo |

--------- |

| sopaipilla

|

pan

frito en aceite |

| tortillas

|

en

fogón |

|

|

|

|

|

|

El

ámbito alimentario no obstante, si bien constituye un dominio altamente

permeable tanto a las circunstancias económicas y ecológicas del

contexto, también aparece en este caso afectado por la

desintegración lingüística. Efectivamente es posible

constatar que la transformación alimentaria – introducciones y

abandonos – si bien posee múltiples dimensiones, es directamente

sensible a las condiciones políticas que envuelven tanto la historia como

el desarrollo de los pueblos. El caso mapuche no constituye en ningún

caso una excepción a esta condición, y su subordinación

política y desintegración cultural y religiosa se plasman de

manera determinante en el sistema alimentario.

2.5.

Recursos naturales

Todos

los entrevistados coinciden en señalar que la escasez de recursos es

parte de la condición actual de vida. Nueve de ello consideran que

todos

los recursos naturales enunciados son escasos en la actualidad en el territorio

que pertenecen. El orden de priorización que señalan los

veintiún restantes es el siguiente: 1.

tierra, 2. agua, 3.

vegetales, 4. minerales, 5. mar.

La

siguiente tabla describe la situación de escasez de recursos en cada

zona:

Tabla.

Recursos escasos según zona

| Zona

|

Recursos

escasos |

| Panguipulli

|

Todos

|

| Loncoche

|

Agua,

tierra, vegetales, minerales |

| Fresia

|

Todos

|

| Lanco

|

Agua,

tierra, vegetales |

| San

José de la Mariquina |

Todos

|

| Futrono

|

Todos

|

| La

Unión |

Agua,

tierra, vegetales, minerales |

| San

Juan de la Costa |

Todos

|

| San

Pablo |

Todos

|

| Río

Negro |

Todos

|

La

zona de Lanco se presenta afectada mayormente por las plantaciones forestales;

la explotación del bosque nativo y la expansión forestal ha

significado un impacto negativo para los recursos naturales.

En

el territorio de San Juan de la Costa, los entrevistados coincidieron en

mencionar la aparición de la chépica como obstáculo para la

continuidad de cultivos como el trigo y otros cereales. A ello contribuyó

el abandono progresivo que las propias familias han llevado a cabo del proceso

práctico del cultivo, hasta llegar a plantear que

el trigo ya

no

se

da en el sector. Para contrarrestar esta

pérdida se han incorporado nuevas estrategias directamente ligadas a la

transformación ecológica y económica del territorio. Este

es el caso de la producción de carbón, procedente de la

explotación forestal del sector.

La

explotación del bosque habría tenido dos causas principales: la

ocupación del territorio por parte de las familias

wijice

que fueron reasentadas en el sector tras la ocupación extranjera de la

zona intercordillerana de la Región, y la posterior expansión

forestal. Esta estrategia habría sido difundida y respaldada por acciones

estatales en el rubro productivo tales como los programas de

forestación

campesina apoyados por INDAP. Las

consecuencias de esta situación hoy se hacen evidentes tanto en el

ámbito propiamente ecológico como también en el

económico y alimentario. Las modificaciones en el medioambiente han

traído consigo la reorganización de las economías

familiares haciéndolas progresivamente dependientes del mercado y las

opciones laborales mínimas. Esta situación es coherente con la

experiencia migratoria y con la estrecha vinculación que con el correr

del tiempo las familias van asumiendo con las urbes.

Dado

que la causalidad asignada a la escasez de recursos es común y reiterada,

es posible reconstruir un concepto amplio de esta situación. La escasez

se debería en primer lugar a las usurpaciones de tierra que han afectado

a comuneros mapuche en todas las zonas consultadas. La formación del

estado chileno, la colonización extranjera y la imposición de un

estilo de explotación ajeno y desconocido que habría promovido los

conflictos y las sucesivas mermas del territorio. La sobreexplotación del

bosque nativo, al mismo tiempo que aumentaba la población y se insertaba

tecnología incompatible con las estrategias de producción y

sobrevivencia preexistentes, habrían radicalizado esta situación

desde hace ya casi dos siglos.